Piccola premessa.

La vita altrove è un progetto personale multidisciplinare che nasce da un viaggio, reale e al tempo stesso interiore declinato in tre atti: parola, voce e gesto.

La sua storia prende forma inizialmente in un diario scritto, dove il percorso fisico si intreccia con riflessioni personali, incontri e scoperte.

In un secondo momento, queste parole diventano voce: la narrazione si trasforma in audiolibro – che puoi ascoltare qui – che ti guideranno attraverso le stesse tappe emotive e geografiche, ma più in profondità.

Infine, il viaggio prende corpo anche nelle immagini per mezzo del gesto: una serie di illustrazioni che rendono visibili sensazioni, atmosfere e istanti vissuti. Un’unica esperienza, raccontata con linguaggi diversi, per esplorare la possibilità di una vita altrove.

Everything I do is for the 17-year-old version of myself.

V.A.

Il cielo sopra Milano è grigio pancia d’asino ed è strano vederlo così in una giornata di inizio agosto. Il clima è altrettanto strano: non si capisce se pioverà ancora, oppure rimarrà tutto sospeso tra il temporale e l’altro, indeciso.

Vero è che nonostante non faccia il caldo che ci si aspetti in questi casi, la cappa di afa stagnante ammazza ogni idea di frescura, lasciando a mezz’aria puzza di strada e smog.

Il bagaglio è già pronto all’ingresso. Aquila 54 in tre minuti è già partito da almeno uno, quindi mi devo muovere. Arriva in perfetto orario, scende e si rende disponibile a caricare nel baule la valigia. Lo ringrazio anche se non avrebbe dato noia dietro con me.

Mi chiede se preferisca fare la città o la tangenziale. Non conosco una risposta, non me la sono preparata perché non mi aspettavo la domanda. Gli rispondo di fare la strada più veloce e lo dico col piglio di uno che prende normalmente taxi, quando invece sarò salito al massimo su una decina in tutta la vita.

Appena parte mi rendo conto di aver detto la cosa giusta perché voglio arrivare il prima possibile a Linate. Infatti siamo lì in dieci minuti, complice agosto e il primo pomeriggio.

Pago, mi scarica la valigia, lo ringrazio e ci salutiamo.

Prendo il mio posto nella fila che scorre pacifica fin dentro le partenze nazionali.

Cerco il mio volo tra quelli che l’onnisciente tabellone luminoso fa apparire per magia, raggiungo la scrivania per l’imbarco e incontro gli sguardi di quelli che, forse, saranno i miei compagni di viaggio.

Le camicie di lino, i pantaloncini con risvolto e le scarpe da barca per i maschietti, i vestiti lunghi, ciabattine e friulane per le femminucce confermano che tutti andranno al mare.

Il duo di maschi milanesi dietro di me con marcato accento da zona bene, stanno già scaldando i motori sulle attività che dovranno fare, mentre attendono il terzo della compagnia, che arriva poco dopo, salta la fila e li raggiunge con un vistoso sorriso, wayfarer tartarugati e sacca di tela a tracolla.

Si salutano con vigorose pacche sulle spalle, diminutivi o accrescitivi dei loro nomi, risatine e versi vari.

Appena gli ormoni rientrano ai box, uno dei due ragguaglia il terzo sulla villa affittata per i dieci giorni seguenti: accesso al mare, barca a disposizione e tutti i confort.

Non ho ancora capito dove andranno, ma spero non sia sulla mia stessa isola. Non tanto per la possibilità di incontrarli che è prossima allo zero, quanto per non averli accanto sull’aereo.

Gli ormoni evidentemente non sono stati rinchiusi a dovere nel recinto, perché qualcuno scappa in direzione di quattro ragazze in attesa poco più avanti che vengono notate quando la fila si piega a gomito.

Uno dei tre tenta un approccio credendo di conoscere la mora del gruppo.

Non è così, ma chiacchierano per un po’.

Nel frattempo ci raggiunge, ma nella fila dell’imbarco prioritario, un’intera famiglia con cagnolino al seguito. Il padre, magro in pantaloncini e Panama inizia a caricare le otto valigie sul nastro, la moglie estrae in sequenza le carte di imbarco e i documenti suoi, del coniuge e della prole.

I pesi dei bagagli non tornano per eccesso. Lei si stupisce, lui si spazientisce sottolineando che gliel’aveva detto che erano troppo pesanti. Ormai non si può fare nulla, paga la differenza e proseguono, mentre il voluminoso volpino di pomerania mi osserva da dietro le sbarre del trasportino e per un breve, fuggevole attimo, sembra brami di venire rapito da un gruppo di zingari e che i suoi padroni non paghino mai il riscatto, così da poter vivere libero, senza le ripetute sedute di estetica canina.

Alla sola addetta al check-in se ne aggiunge una seconda che velocizza le procedure, ma non appena arrivano le ragazze che nel frattempo avevano stabilito una vera e propria relazione a distanza coi mufloni di Brera, tutto si ferma di nuovo. Non esiste il posto assegnato per la biondina in Saint-Laurent. Seguono telefonate tra lei e la famiglia, lei e le due amiche, che nel frattempo si erano staccate dal gruppo, la tizia del desk con qualcuno di Alitalia e probabilmente Alitalia con il Ministro dei trasporti.

Non avendo più davanti a me il volpino di pomerania e la sua famiglia, torno ad appassionarmi a questa incredibile avventura umana che purtroppo si risolve con un nulla di fatto: disguido tecnico del computer e tutto ok.

Il mio bagaglio sfila con naturalezza sul tappeto nero e ci salutiamo lì, con la speranza di ritrovarci all’arrivo.

Gli aeroporti mi sono sempre piaciuti, molto più delle stazioni. Se dovessi scegliere un viaggio preferirei di gran lunga il treno, ma gli aeroporti regalano più aneddoti e riflessioni. E poi ci sono i negozi che sembra esistano solo lì e solo lì regali attenzioni a oggetti di cui, altrove, non te ne fregherebbe nulla.

Tipo il pupazzo gigantesco con dentro gli M&m’s.

Appena dopo il decollo inizio a realizzare il motivo del viaggio: provare a scrivere qualcosa di sensato e non solamente qualcosa. Mi viene un po’ d’ansia e provo a distrarmi ascoltando la coppia seduta davanti a me.

Anche loro ragazzi, anche loro capitati accanto senza motivo, ma lui, perché è così che funziona l’istinto predatorio, è desideroso di parlare.

Non lo vedo perché ha il sedile esattamente di fronte al mio. Lei invece si rivela a piccoli tratti attraverso lo spazio tra gli schienali. È bionda, indossa un Oyster da uomo in acciaio con quadrante bianco dal bracciale troppo grande per lei e questo, Dott.Watson, mi suggerisce che potrebbe essere del suo ragazzo e che lo sta raggiungendo; che è di suo padre a cui è molto legata o che lo ha rubato perché è una taccheggiatrice di primo livello. O una prostituta che si diverte a farsi pagare con regali maschili costosi. Non sono mai stato bravo con le indagini.

Altra cosa che mi colpisce è che legge Il Sole ed è proprio su questo argomento che il giovane virgulto si aggrappa iniziando a dirle che anche lui studia economia e altre cose che non riesco a capire perché un bambino qualche fila dietro ha cacciato un urlo disumano.

Quello che comprendo perfettamente è la sua richiesta alla hostess di avere un cuscino, una coperta o qualcosa per la schiena che gli stava dando noia.

Quell’ultima frase ha azzerato ogni possibilità con lady finanza. Ammesso che ne avesse avuta una.

Mi metto gli airpods testando che l’azzeramento del rumore funziona su tutte le frequenze eccetto quella dell’unico sibilo che mi dava noia.

Prima di partire mi sono scaricato alcuni album a caso per non dover ascoltare per forza le persone. Opto per il nuovo di Nas che è rimasto fedele alla linea, il flow non si è arrugginito anche se l’età e i milioni gli hanno notevolmente alleggerito la fame; ma come dargli torto.

Di leggere non ne ho nessuna voglia, sono troppo agitato e poi Carrère va letto nel mood adatto. Ho deciso di portare solo due libri, perché non sono qui per leggere, ma per scrivere. Scrivere, hai capito riccardino? SCRI-VE-RE.

Mi viene però in mente, cosa che accade ogni volta che prendo un aereo da quando l’ho letto – e fino ad oggi è solo questa – il monologo di Del Giudice sull’ipotetico schianto di un veivolo, le sue leggi, la velocità, i calcoli matematici ed empirici attraverso i quali i corpi verrebbero catapultati fuori dalla carlinga e altri meticolosi dettagli.

Non so per quale assurdo congegno mentale, ma riesco a rilassarmi. Sarà la semplice fatalità delle cose, sarà che siamo abituati per scaramanzia a pensare che tra tutti i possibili epiloghi di una cosa, l’ago della bilancia penda sempre verso gli esiti negativi e mai tra quelli positivi. Invece pensare a un aereo che precipita mentre si è su un aereo lo ritengo quasi catartico.

La voce del Capitano comunica i messaggi di routine che precedono l’atterraggio.

Dal piccolo oblò non vedo ancora l’isola, nascosta da nubi di umidità, ma percepisco l’increspatura del mare che da qui sopra sembra un passo raggrinzito che addobba un presepe marittimo.

Una delle cose positive che ha creato questa pandemia è che la gente ha smesso finalmente di applaudire quando un aereo atterra. Sembrava una goliardata imbecille che si alimentava con le energie dei vacanzieri e invece è sparita come per magia.

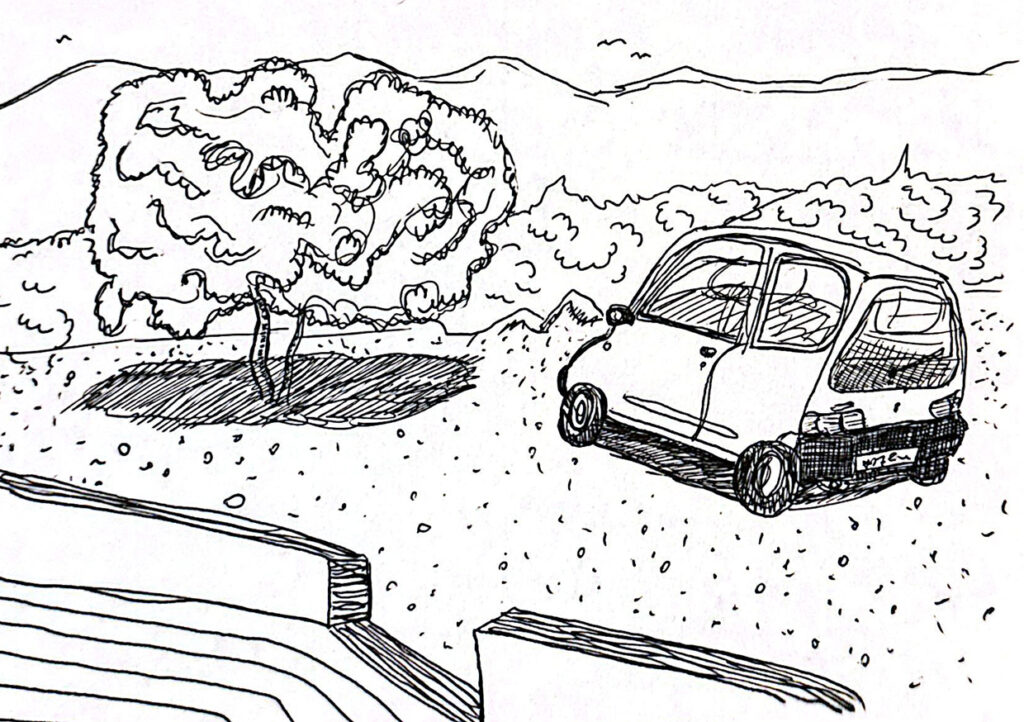

Raccolti i bagagli mi dirigo velocemente a ritirare l’auto, pago e cerco di interpretare le istruzioni che la ragazza al desk mi dice sorpassando il vetro di plexiglass, la mascherina e il volume della voce.

Appena passate le porte scorrevoli finalmente ritorno a respirare aria non artificiale.

Il vento caldo è uno shock termico dopo le ore trascorse nell’aria condizionata.

Era destra, poi in fondo sinistra, poi a destra. O sinistra? Penso internamente mentre cerco di ricordare le informazioni, ad ogni modo mi muovo alla ricerca del parcheggio.

Tra un numero imprecisato di auto di varie dimensioni e motorini tutti identici, identifico il furgone con il nome che cercavo.

È la Seicento grigia, mi indica un uomo basso, tarchiato, con uno spiccato accento del luogo. Io ringrazio, ma mi blocco per un attimo quando realizzo che sono tutte Seicento grigie. Mi aiuta con il numero appiccicato dietro, mi spiega le ultime cose e posso finalmente raggiungere casa.

Giovanni mi aspetta fuori da un locale. È con alcuni clienti a bere una birra.

Nella mail mi aveva mandato delle coordinate GPS. Avevo sorriso: sembrava qualcosa di militaresco. Nei giorni seguenti avrei capito il motivo delle coordinate come unica indicazione stradale per i turisti.

Lo raggiungo e tra salite, discese e curve impossibili da concepire un doppio senso di marcia, lo seguo fino ad una strada sterrata, che diventa un perfetto luogo dove tenere nascosta una persona rapita in attesa del riscatto. Invece quando non c’è più possibilità di procedere ecco che spunta la casa.

Mi spiega le questioni pratiche, sbrighiamo quelle amministrative e ci salutiamo.

Eccomi qui. Solo su un’isola. Isolata da tutto e da tutti.

Questa la condizione che mi sono creato per riuscire a fare ciò per cui ho procrastinato a lungo. Mi sono messo con le spalle al muro per capire se ne sia in grado.

Un’altra cosa buona che ha fatto la pandemia è stata farmi tornare la voglia di scrivere.

Deve appartenere a quelle cose che ti piace fare, ti rendono felice quando le fai senza dover chiedere il permesso agli altri né la loro approvazione, ma poi piano piano le accantoni senza un vero motivo. Semplicemente vengono sostituite da altro.

Chiuso in casa durante il lockdown invece ho sentito la necessità di evadere, raccontare qualcosa di differente da ciò che vedevo e lentamente mi è tornata la voglia, il piacere nel fare una cosa che mi riesce senza fatica. E mi sono domandato perché ho smesso?

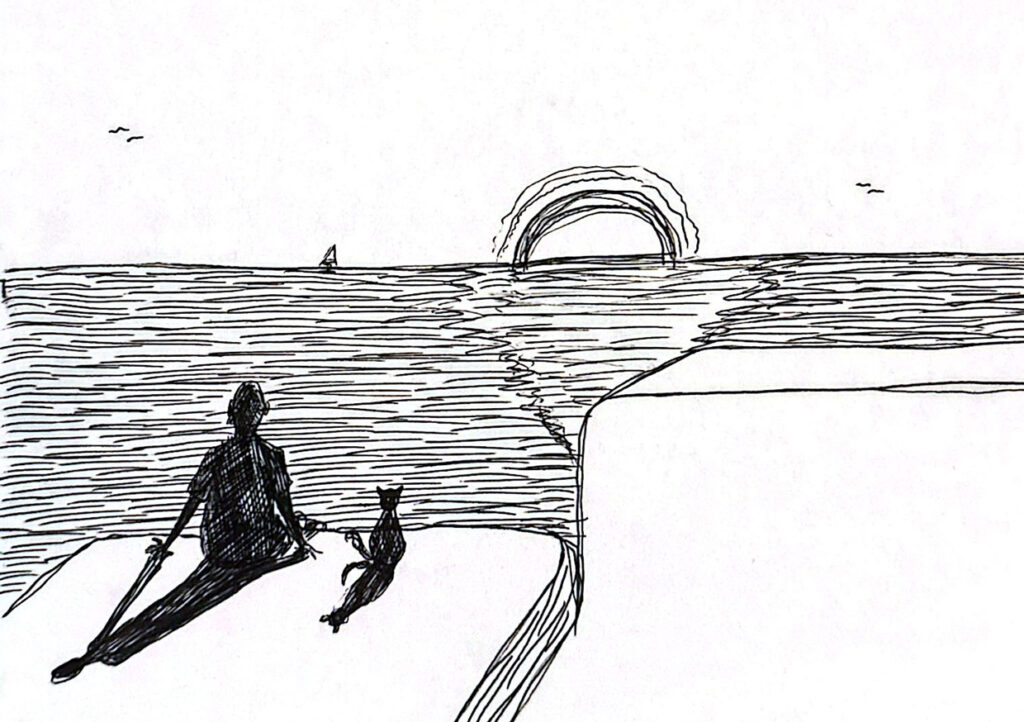

Sono stanco del viaggio e il caldo rallenta la mia fame, ho già disfatto i bagagli, sistemato le cose. Ora sono seduto su una sdraio nel portico che affaccia su una distesa di vegetazione, piccole viti recintate da muretti a secco, qualche villa sparsa e distante e il mare in fondo dove il sole è tramontato da qualche minuto.

Vento, rumore di insetti e un gatto grigio e bianco, che vive qui. L’ho notato dalla ciotola per l’acqua e quella per i croccantini.

È molto simpatico, curioso e in continua ricerca di coccole e attenzioni. Tutte cose che non posso dargli in quanto allergico, ma dopo qualche occhiata di studio credo di poter dire che ci piacciamo.

Credo che potrei anche chiudere qui la giornata, la stanchezza inizia a farsi sentire.

Ho appena reclinato la sdraio per godermi il cielo stellato sorseggiando una birra che qualche anima pia ha lasciato assieme ad una bottiglia d’acqua, nel più piccolo frigo che abbia mai visto in una casa.Il gatto dopo alcune perlustrazioni si è tranquillizzato e sdraiato a fianco a me, continuando a fare fusa in cerca di coccole.

Sono su un’auto, seduto al posto del passeggero e alla guida c’è Vin Diesel. Tutto sembra normale: lui ha una tshirt bianca troppo piccola per i suoi bicipiti e la mano destra tiene ben saldo il volante, credo, di una Mustang nera. Almeno vista dall’interno mi sembra quella.

Corriamo sopra un istmo stretto, a tratti coperto da specchi di acqua con gradienti che passano dallo smeraldo all’azzurro più brillante che c’è.

L’auto che viaggia a forte velocità quando incontra l’acqua sbanda ma sembra voluto.

A un certo punto Vin dice che per questo tratto di strada la guida non è sicura e la farà lui, poi la cederà e io so che non sta dicendo a me, ma alla ragazza seduta dietro, che non vedo in faccia perché non mi volto, che non sapevo nemmeno fosse a bordo, ma ora vengo colto come dalla sensazione di averlo sempre dato per scontato.

È il tramonto quando raggiungiamo un porticciolo dove molte famiglie ricche scendono e salgono da splendidi aliscafi contro i quali si riflette la luce del sole.

Sento di sfuggita un padre in Polo a righe dire ai figli che domani sarebbe stata una giornata senza impegni e quindi libera prima di prendere l’aliscafo per Santorini.

Mi sveglio con questa voce ancora in testa.

Raffiche di vento africano hanno spostato i cuscini appoggiati all’esterno destinati ad amici e ospiti che non avrò e mentre cerco di capire dove sono e perché mi scorre il dubbio che il vento abbia fatto volare via il gatto.

Esco a stiracchiare la mia cassa di legno e ossa e il gatto arriva da me. È salvo, penso.

Va risolto però il problema del gender: può sentirsi fluido, e non avrei nulla in contrario, comunicare con i suoi simili con asterisco Schwa e cose così, ma io devo saperlo.

Affido la domanda all’oracolo Google che mi risponde immediatamente Osservare la distanza tra ano ed organi genitali: sarà necessario alzare delicatamente la coda (senza tirarla o strattonarla) così da poter esaminare la parte interessata. Quando la distanza tra i due orifizi è ampia si tratta di un gatto maschio, è femmina se la distanza è piccola.

Bene, ora devo solo osservare e prendere le misure.

Ne approfitto per versare le crocchette nella ciotola; il solo rumore del sacchetto richiama il felino che ringrazia con una mitragliata di fusa sottolineata dalla coda alzata.

Eccolo il momento giusto.

La distanza sembra molto piccola. Non ho nulla con cui confrontare tale dato, ma credo sia femmina. Ok, sei una gatta. Ora posso continuare a vivere. E soprattutto cercarmi del cibo.

Provo nei diversi punti che mi ha consigliato Giovanni che ha oltretutto sottolineato almeno tre volte di provvedere all’acqua, bene necessario e quasi introvabile poiché razionato.

Mi farò guidare quindi come un rabdomante a bordo di una Fiat Seicento.

Scendo per le stradine fatte la sera prima e ovviamente mi perdo, svoltando appena prima dell’ingresso di una delle ville che avevo notato al mio arrivo.

Retromarcia e ci riprovo. Al primo alimentari la ragazza molto gentile mi guarda sconsolata, la poca acqua arrivata era già stata prenotata la settimana prima e quindi è finita.

Ringrazio e proseguo.

Stessa cosa anche per il secondo posto che ho sulla mappa. E così il terzo.

Ne approfitto per raggiungere il primo vero centro abitato e fare anche benzina.

Le strade che percorro sembrano essere state disegnate da un bambino e costruite da suoi simili: strette, irregolari, con curve e incroci impossibili da fare a una velocità normale, tanto che l’impressione che ho è di percorrerle sempre in contromano e dal lato sbagliato.

Raggiungo la cittadina quando sono ormai le undici e il sole mi ha praticamente bruciato il braccio sinistro e la coscia. Poco prima dell’ultimo tornante intravedo all’esterno di un piccolo alimentari bancali con casse d’acqua all’ombra. Inchiodo sul posto e tratto per poterne prendere due. Problema per ora risolto. Parcheggio e faccio due passi più tranquillo.

Il caldo mi ha completamente privato della fame e non so se sia un fatto indotto, triplicato la sete. Devo bere subito qualunque cosa. Entro nel primo bar che incontro lungo il porto e chiedo una bottiglietta di acqua naturale; finita, solo frizzante. E frizzante sia. Nonostante sia l’unico con la mascherina attendo di uscire prima di togliermela per bere.

Inizio a guardarmi attorno e realizzo il paradosso: un luogo decantato nel mondo come meta di stilisti, attori e milionari venga lasciato alla deriva.

E non parlo di una romantica decadenza, ma di vero degrado culturale e architettonico. Ragazzi bene che camminano in mezzo a ruderi, sporcizia e noncuranza creano delle crepe nella percezione del luogo. Qualcosa è fuori posto in un modo disturbante e inaspettato.

Salgo in macchina e mi dirigo verso uno dei due benzinai mentre penso che quello sarebbe potuto essere l’incipit di una storia, qualcosa che parlasse del sentirsi fuori posto.

Sulla via del ritorno ci rifletto e mi domando quante volte sia capitato a me. Ripasso dallo stesso alimentari, finisco la spesa e rientro a casa con quell’unico pensiero.

Assaporo il prosciutto crudo acquistato, solo per rendere giustizia ai fichi colti dall’albero che ho davanti casa mentre bevo dell’acqua tiepida, poiché il frigopiùpiccolodellastoria™ ha una capienza ridicola e raffredda in tempi biblici.

Quando mi sono sentito fuori posto?

Non è una domanda facile, che ricordi non mi sono mai sentito realmente fuori posto. Quando qualcuno mi sta sulle palle, semplicemente non partecipo alla conversazione o, meglio, non lo frequento. In alcuni casi non mi sono sentito all’altezza della situazione, questo sì.

Senza dubbio è un peso che mi porto dietro da sempre e chissà se un giorno riuscirò a scaricarlo definitivamente a terra.

Perché sono il mio più grande detrattore, sabotatore e nemico. Se andassi in analisi farei ricco quel fortunato professionista. E la cosa non finisce qui, si sviluppa su livelli molto più profondi e articolati: una scala a chiocciola che scende fino verso le viscere della lotta tra me e me. Sono consapevole di avere attorno, non tutti chiaramente, persone che umanamente, culturalmente e professionalmente mi stanno tre, quattro spanne dietro. Nonostante tale consapevolezza sono convinto di non riuscire in alcune cose. Credo anche per una sana pigrizia, o forse, perché crescendo mi sto rendendo conto che molte cose che alcuni vorrebbero farmi fare in realtà io non le faccia non perché non ne sia in grado, ma solamente perché non ne ho voglia perché non mi interessa.

Ad esempio nel fare carriera. È un discorso molto semplice: non ho mai visto nel lavoro la propria autorealizzazione, ma un modo onesto di percepire del denaro che mi permetta di fare ciò che realmente mi piace. Il lavoro non è la mia vita. E detto sinceramente, le persone che sposano tale concetto a mio avviso sono notevolmente vuote e tristi.

Invidio invece quelli che all’età di dieci anni, una mattina, hanno scoperto chessò, dipingere le cancellate, o intagliare il legno o aggiustare il motore di un trattore e hanno capito in quell’esatto momento che quello e solo quello sarebbe stato lo scopo della loro vita, nient’altro. Vivere in funzione di quell’ unica cosa.

Ci sono giorni che vorrei essere loro perché li ritengo portatori sani di un segreto destinato a pochi, distribuito a campione senza un libro delle istruzioni, né modalità per venire tramandato tra simili. Una cosa magica, difficile persino da essere spiegata. Come la fede.

Ci sono altri momenti dove invece ci rifletto e benché continui a stimare questi individui, la mia invidia svanisce, lasciando spazio invece a una grande fiducia nella ricerca continua verso quell’unico scopo nella vita.

Solo così, continuando a sperimentare e cercare, riuscirò a trovarla quella maledetta vocazione.

E in caso non ci riuscissi alla fine del viaggio, avrò comunque incontrato altri mille me stesso, ciascuno con il suo carattere, la sua personalità, i pregi e difetti, pronti a ricordarmi chi sono. Anzi, chi siamo stati e chi potremmo essere domani. E non sarò solo.

E mentre bevo l’ultimo sorso di birra ormai calda, mi scappa un sorriso e dico alla gatta a cui non ho dato un nome che no, non mi sono mai trovato fuori posto.

Poi sparecchio e provo a scrivere il ragionamento fatto fino a quel punto, ma sarà stato il caldo, la birra e un po’ di stanchezza, quando mi ritrovo davanti la pagina della Moleskine rossa con la biro che batte a tempo sul foglio come un cursore e mi viene solo voglia di sdraiarmi all’ombra a godere del vento e del silenzio.

Io che non dormo mai durante il giorno mi sono ritrovato due ore dopo svegliato dal ronzio di un moscone che roteava attorno al naso. Il pomeriggio volgeva ormai al termine, il sole stava iniziando a calare ed era arrivato il momento per un bel tuffo in mare.

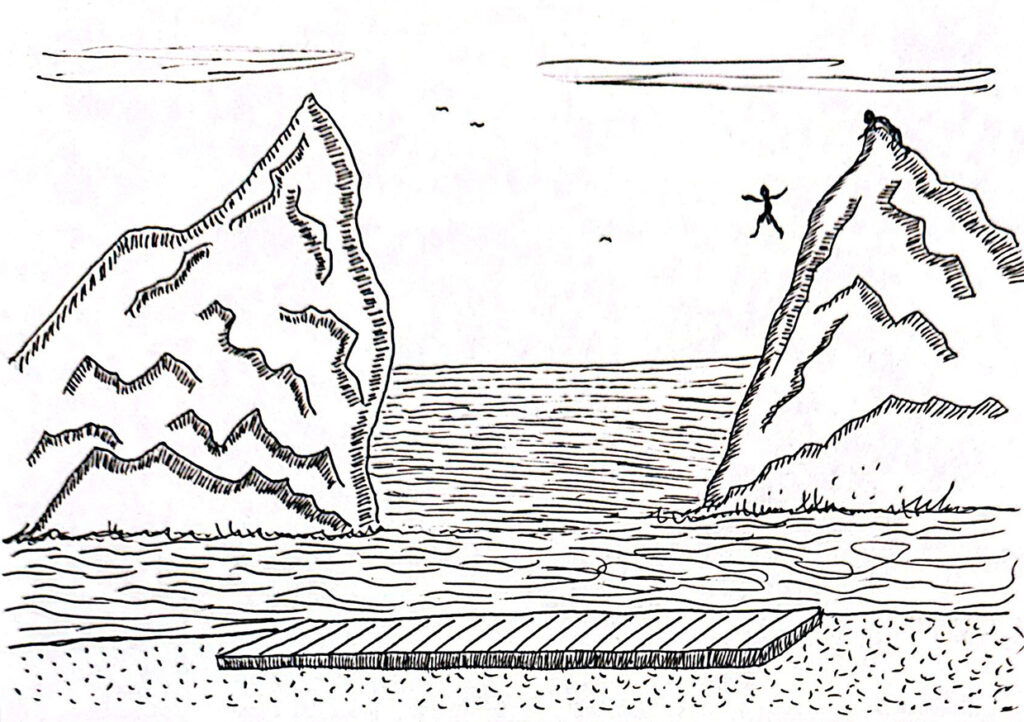

Mi sono reso conto però che non era così semplice. Sull’isola non esistevano spiagge, solo scogli più o meno difficili da gestire. Il mare quasi mai calmo mi avrebbe permesso di entrare in acqua. Uscire però sarebbe stata tutta un’altra faccenda.

Google Maps mi suggerisce un accesso facile, dal porticciolo creato all’interno di una gola tra due montagne. Ho voltato immediatamente la macchina e puntato in quella direzione, scegliendo la litoranea: avere il mare a due passi, immerso nella vegetazione selvaggia. Molto selvaggia. Cazzo troppo selvaggia.

Tra curve a gomito e piante che raschiavano le portiere ogni cinquanta metri ho raggiunto la meta. In due minuti ero già in acqua, pronto a fare i conti col Mediterraneo. Io, figlio adottivo dell’Adriatico, mare calmo, pacifico e sbiadito.

Osservo i miei compagni di porticciolo. Dal mio lato c’erano anziani che chiacchieravano con tranquillità e uno strano tono basso degli argomenti preferiti quando vuoi parlare con qualcuno ma non sai di cosa: il tempo, il caldo, la pandemia, le vacanze.

Dall’altro lato, alcune famiglie con molti bambini si erano attrezzate al punto da avere delle tende da camping montate e appoggiate al bordo del muretto dal quale si entrava in acqua. Poco più in là, sulla montagna che raccoglieva come una enorme mano millenaria questa parte di mare, due ragazzini. Il primo si era arrampicato per decine di metri, evitando scogli appuntiti, piante e chissà cos’altro e prendeva amabilmente per il culo quello rimasto giù, che non se la sentiva per nulla di seguire il suo compare e cercava in ogni modo di convincerlo a tuffarsi, così da finire la cosa e ritornare a riva.

Ma il biondino che aveva trascorso dei buoni minuti a bullizzare l’amico con balletti ed epiteti altro non era che un suo simile: arrivato fin lassù non trovava il coraggio di tuffarsi e prendeva tempo, sperando non si sa bene in cosa, ma non ce la faceva.

Io nel frattempo ho deciso che la scena me la sarei gustata pienamente, per due semplici motivi: l’interesse nella scrittura della trama era più coinvolgente della maggior parte delle serie su Netflix e poi perché, in onestà, non avevo un cazzo da fare.

D’improvviso il twist; il ragazzino bullizzato che era in basso riprende coraggio, capisce che il suo amico ha paura e come nelle migliori sintesi perfette del ciclo della vita, inizia a restituirgli parte degli insulti ricevuti fino a convincerlo a tuffarsi contro ogni volontà.

Il biondino, mentre era in aria, in quel frammento velocissimo ma per lui interminabile, avrà sicuramente odiato l’amico che lo aveva costretto al gesto. Ma una volta risalito dall’acqua, non sa che enorme favore gli ha fatto. Lui ha sfidato la vita perché aveva paura e credeva di non poter avere scelta. La vita lo ha provocato quando lo ha visto scoperto, costringendolo a rischiare tutto. Questa volta il banco ha perso e lui ha spostato il suo limite di una tacca.

Quanto è vero che i cibi di un luogo che mangi nel luogo sono sempre più buone che altrove. Sì ho pensato anche io grazie al cazzo però ogni volta mi piace sorprendermi e contemporaneamente ricevere quella certezza protettiva che alcune cose, nonostante le epoche, rimangono intatte. Come la nostalgia, un sentimento che non dovrebbe ricevere l’etichetta di negativo. La nostalgia va protetta, è romantica e rassicurante, perché non ti giudica. Non hai aspettative nei confronti della nostalgia, non puoi.

Fa bene lasciarsi cullare quando serve da ricordi che ti hanno fatto stare bene. Deve essere una cosa controllata, come una sostanza chimica, un farmaco per l’umore. Abusarne comporta effetti collaterali fastidiosi. Si dice dei vecchi che diventino nostalgici perché sapendo di non avere più il futuro a disposizione rivolgono i pensieri al passato.

Sono nostalgico? Sì, nel senso che lo sto diventando a piccoli passi.

Il mio sguardo è sempre proiettato al futuro, ma qualche volta non fuggo dal passato. Il mio problema semmai è vivere il presente, ma questa è un’altra storia.

La nostalgia ha tenuto assieme la compagnia che avevo al liceo, quando le nostre vite dopo la maturità si sono separate. In quel momento però ho sentito che ne stavamo abusando: non riuscivamo a stare insieme se non parlando di come eravamo, gli aneddoti delle feste, dei professori, delle ragazze e le relative figure di merda. Le nostre vite avevano preso strade differenti, ma anziché parlare di quelle e condividerle ci rifugiavamo nel già visto e nel già detto. Ho sentito la necessità di sganciarmi da tutto.

Mi ha fatto soffrire perché non ho dato molte spiegazioni e quelle che ho dato non sono state comprese a dovere, ma non avevo scelta.

Ho provato molto rimorso per i miei atteggiamenti, ma era una necessità. Tipo i lupi che si staccano a morsi la zampa incastrata nella tagliola pur di fuggire e salvarsi.

Chi mi è mancato di più in tutti questi anni è sempre stato Ale.

A distanza di tanto tempo credo sia stato il mio amico più vero. Quello che ti diceva quando le cose non giravano e te lo diceva in faccia sicuro di far del bene. L’ho capito ovviamente dopo molto tempo ed è uno dei miei più grandi rimorsi aver dovuto dirgli al telefono che non sarei andato al matrimonio.

Anche se le cose lentamente si sono riprese così come i contatti, so che in quel preciso istante ho causato una frattura irrimediabile.

A mia discolpa c’era il momento pessimo che stavo attraversando. Il lavoro che non andava, io che non stavo bene mentalmente e fisicamente. Un periodo oscuro dal quale sono uscito ma che è sempre pronto dietro l’angolo e si riaffaccia ogni volta che abbasso la difesa.

Ho cercato di spiegargli nel modo più sincero e onesto che non era per lui. Era che non sarei riuscito a rivivere di nuovo quei momenti che ritenevo visti e rivisti. La cosa peggiore è che ho usato lui e il suo matrimonio come capro espiatorio, comportandomi da egoista senza notare che in quel giorno, uno dei suoi più importanti, desiderava solo avere i suoi amici attorno e io non sono riuscito a capirlo.

Quando ripenso alla telefonata ricordo perfettamente tutto, il tempo, il luogo, addirittura le esatte parole e le sensazioni e verso episodi di quel tipo non sono decisamente un nostalgico, ma non sono una persona che scappa e ho capito, tardi, quanto abbia sbagliato tempo e modi. E ci devo convivere.

Ad ogni modo la susina acquistata in questo baracchino di frutta e verdura è spaziale.

Anche questo potrebbe essere lo spunto per un romanzo. Sono storie che tutti hanno vissuto in un modo o nell’altro e poi come si dice, devi scrivere solo di ciò che sai e io mi sento bene solo quando scrivo di me, senza alterazioni.

Potrei avere una traccia utile per imbastire qualcosa di interessante. Una di quelle storie che non hanno barriere culturali o linguistiche. L’amicizia è una cosa universale.

Al ritorno dalla spesa giornaliera mi sono appuntato a mente tutta la storia, i punti che avrei potuto inserire, le digressioni, lo sviluppo dei personaggi – pochi altrimenti diventa un casino gestire la trama – i loro caratteri, le incomprensioni con la crescita e le vite che li costringono a diventare altre persone.

Era tutto perfetto. Nella testa sembrava scorrere liscio e lineare. In pratica era già scritto.

Mi sono distratto un attimo e ho perso la strada per rientrare.

Ho accostato per reinserire le coordinate di casa, ma sembra che l’isola cambi la propria geografia perché il navigatore mi fornisce ogni volta percorsi diversi.

Ora mi fa imboccare una stradina molto stretta con curve improvvise. Prima di un tornante sento appena il suono di un clacson. Il tempo di frenare e dopo due secondi appare una Panda a tutta velocità che inchioda, io faccio lo stesso buttandomi fuori strada ma senza evitare l’impatto. Impreco, mi incazzo e pieno di adrenalina scendo a constatare il danno.

Lui nulla, io una sgommata nera sul paraurti. Seguono altre imprecazioni, le sue scuse e il tentativo di andarsene non avendo visto danni gravi.

Seguono discussioni, fotografie e telefonate all’autonoleggio. I due si conoscono come accade solo in certi posti, parlano in dialetto stretto, si accordano per non procedere col CID.

Mi convinco che il tizio non ha l’assicurazione ma non voglio essere io a rimetterci e voglio accertarmene. Sembrerebbe tutto a posto. Lui mi invita a casa sua a bere un nocino che fa con le sue mani. Gli guardo le mani, ringrazio e me ne vado con la rabbia che ora è diventato spavento.

Inizio a pensare che forse scegliere di venire qui non sia stata quell’idea bellissima che avevo avuto qualche mese fa.

Risalgo in macchina e con estrema cautela ritorno a casa dimenticandomi il romanzo fin lì scritto a mente.

La gatta è sempre pronta ad accogliermi come non vedesse l’ora che rientrassi e per un attimo penso di esserle davvero mancato. Decido di usare la doccia esterna per ricucire i rapporti con la natura, o almeno è questo il tentativo. Cerco di recuperare il buonumore ascoltando musica mentre mi stappo una birra e salgo sul tetto a guardare il tramonto. La gatta mi segue come se avesse scoperto per la prima volta quello spazio e sembra essere incuriosita da ogni centimetro e dalla vista che si gode da quassù.

Mi rilasso un po’ mentre respiro a pieni polmoni i profumi di macchia mediterranea che mi trasportano per un attimo altrove, in un luogo che non esiste nemmeno nelle mappe, me la racconto ancora per un po’ ricamandoci perché la cosa sta funzionando positivamente sull’umore. Il vento trasporta da lontano Infinity, un pezzo che era rimasto parcheggiato in fondo ai ricordi e sembra arrivare al momento giusto come la Madeleine di Proust.

Quando ripartono cassa sax mi viene spontaneo alzare il pugno a tempo, chiudere gli occhi e fare finta di avere ancora diciotto anni.

L’imprinting è l’estate. Il momento è l’adolescenza, quando scopri tutto per la prima volta e lo vivi a pieni giri, come forse poche altre volte, per questo il pensiero torna sempre lì. Non perché siano stati i momenti più belli, l’adolescenza è un trauma a mio avviso: vivi in un corpo che spesso non sopporti e che cambia ogni giorno, sei perennemente incazzato con chiunque non abbia la tua età. Vivi ogni emozione in maniera incontrollabile e non riesci a gestire nulla come vorresti perché hai dubbi perenni su quale decisione prendere e i tuoi amici che dovrebbero consigliarti sono nella merda esattamente come te e non ne sono mai in grado, quindi procedi per tentativi.

Dicevo, non perché l’adolescenza sia stata il momento più bello, ma per la sua intensità.

Se mi guardo indietro provo tenerezza per il me stesso di vent’anni fa e incazzatura per il me stesso di dieci anni fa.

Ma per il primo me stesso, quello adolescente, ritrovo gran parte di ciò che sono ora.

Le fondamenta su cui è stato poi costruito il resto sono rimaste identiche.

Sono sdraiato all’ombra ascoltando ciò che arriva alle orecchie.

Degli uccelli, il vento, un cane che abbaia lontano. Osservo la macchina parcheggiata accanto all’albero di fichi, piantato lì senza premeditazione e rifletto sulla modernità, la complessità che è diventata la nostra vita rispetto alla semplicità della vita precedente.

Mi domando dove e quando abbiamo perso l’equilibrio tra i due mondi, dove il progresso spinto sia diventato l’unico obiettivo. Dove abbiamo barattato la qualità con la fretta.

Non c’è mai tempo per nulla, per riflettere, per fermarsi, per chiedere scusa, per tornare sui propri passi, per sbagliare, per pagare a seguito degli errori, per essere leggeri. Per vergognarsi. Oggi non c’è più spazio per la vergogna. Cosa c’è di male nel vergognarsi? Perché la debolezza deve essere qualcosa di brutto? E di debolezza mascherata da ostentazione io ne vedo ovunque. La vita patinata che nasconde crepe profondissime, i sorrisi che celano un vuoto esistenziale inesauribile. Certezze e sicurezze sfoggiate grazie all’aiuto di psicofarmaci che reggono l’intero circo.

Lo sappiamo quanto possiamo essere tristi, quanto possiamo sentirci soli e incompresi. Perché allora, dico io, anziché colpirci a vicenda non appena scorgiamo un barlume di cedimento nel prossimo, non troviamo il coraggio nella comprensione.

È una ruota e lo schiaffo tocca a tutti prima o poi. Perché infierire.

La corsa verso il successo, a qualunque costo. Ecco: a qualunque costo è una frase che mi mette paura, genera mostri che vediamo quotidianamente in giro tra social, TV e giornali.

Persone disposte a tutto pur di esserci. Che poi, per esserci dove, di preciso. Per fare carriera e arrivare dove, se posso chiedere. E ammesso e concesso che uno sappia esattamente dove vuole arrivare, una volta lì, poi, che fa?

Come si guarda allo specchio ogni mattina dopo aver scavalcato i cadaveri delle persone che si è lasciato dietro. Dov’è la sostanza delle cose?

Forse sono io che sbaglio; sono sempre più convinto di essere nato nell’epoca sbagliata. Anche se in questa ci sto bene. Forse tutte le epoche sono sbagliate se guardo solo il marcio. Forse è il caldo che mi sta facendo male. Forse un po’ di malumore perché non riesco a combinare nulla da quando sono qui e mi ronza in testa la sensazione di aver sbagliato tutto.

La difficoltà nel reperire qualsiasi cosa non aiuta, ingigantisce solamente il senso di isolamento che avevo e che, senza saperlo, avevo sottovalutato. Mi ci sono messo io in questa situazione. Ho ascoltato il parere di amici senza controllare, mosso dall’entusiasmo di fare qualcosa di strano e selvaggio dopo mesi di chiusure, tra lockdown, zona rosse, arancioni e gialle. Sentivo la necessità di sparire in un posto dove tutto questo non potesse raggiungermi, invece credo di essermi portato dietro il mio più grande nemico. Me stesso.

E da lui non riesco sempre a fuggire facilmente.

Ho fame. Ho voglia di pizza.

Pesco dalla lista di informazioni su ristoranti, spiagge, luoghi, musei, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale – che tutte le persone ti danno senza averglielo chiesto – alcune gentilmente con la formula del in caso ti fossero d’aiuto altre invece con un tono più di ammonimento qui devi per forza andarci, questo lo devi per forza vedere, là devi per forza mangiare il nome di un panificio famoso per la pizza. Inserisco le coordinate su Maps dando per scontato che sarà un’avventura andarci.

Ed è così: il serpentello blu sullo schermo questa volta è perfino più arrotolato su se stesso del normale. Cambio l’acqua alla gatta, le rabbocco la ciotola dei croccantini e la saluto come si saluta qualcuno che forse rivedrai dopo molto tempo.

Dopo 45 minuti di strade perse, deviazioni folli, incidenti sfiorati, giungo a destinazione.

Un po’ come se fossi andato a cena fuori porta e invece no, siamo ancora sulla stessa isola.

Mischiato ai locals, mollo l’auto a lato di una stradina a due sensi, almeno questo recita il cartello ed entro. La signora mi squadra quel tanto che basta per non farmi pesare che sono un turista, anche se è abituata ai turisti. Leggo il menù da una fotocopia inserita in una cartellina da ufficio e ordino una pizza margherita – fa onestamente troppo caldo per qualunque altro condimento e vorrei dormire nel negozio al solo pensiero di dover rifare la strada di ritorno – lascio il nome e attendo fuori.

Nel frattempo si sta creando una folta fila di persone che fanno lo stesso, che chiedono informazioni come dal medico su chi sia l’ultimo e mi rincuoro un attimo al pensiero di essere il primo.

Nell’attesa mi concentro sulla piccola veranda abusiva che affaccia direttamente sulla cucina arredata con tavoli di plastica apparecchiati con tovagliette bianche di carta.

Due coppie prendono posto e leggono le pizze mentre un ragazzo rosso di capelli con forte accento toscano chiede a gran voce al mastro pizzaiolo visibilmente sudato e sovrappeso, quale sia la migliore dell’elenco. Lui con modestia decisamente mal celata cerca di deviare l’argomento e poi termina con un generico tutte! E nella risata generale del pubblico sparisce dietro la porta della cucina.

Arriva finalmente il mio turno, agguanto la cena e me ritorno a casa anche se il pensiero di mangiarla lì sul posto mi passa per la mente.

Ma scelgo di levarmi di torno – la fila occupa ormai la strada – aggiorno le mappe e riparto.

Arrivo quando il sole è quasi completamente sparito dietro l’orizzonte: il caldo ha mantenuto la temperatura della pizza, apparecchio alla brutta e, dopo solo un’ora e mezza, ceno.

Devo ammettere che è buona. Almeno quello.

Sono in uno studio con Jovanotti.

Lui è di fronte ad un mixer io al di qua di un tavolo, seduto su un divanetto. La luce entra da un piccola finestra posta in alto rispetto al muro che illumina la scena come in un dipinto.

Mi fa ascoltare delle canzoni su cui sta lavorando. Lo vedo molto concentrato, ma il clima è amichevole. A un certo punto mi scappa di chiedergli se sia mai stato triste.

Mi risponde di sì, quando avevo 18 anni, mi dice.

Rifletto su quella risposta che interpreto come onesta e che un po’ mi spiazza, ma siamo già fuori, per strada.

Camminiamo senza una meta apparente in luoghi che mi sembrano familiari anche se non riconosco. So per certo però che siamo in Italia.

Rientriamo in studio dopo poco e gli sto raccontando la mia suddivisione dei cantanti tra sopravvalutati, normali e geni. Gli dico che nella categoria dei geni ci metto senza dubbio Dalla, De Andrè e Vasco per la facilità nel raccontare cose complesse in un modo diretto e comprensibile.

Voglio essere onesto con lui perché mi rendo conto che è stato disponibile nell’aprirmi le porte dello studio, farmi ascoltare cose che nessuno aveva ancora potuto sentire, c’è un clima di confidenza e mi sento a disagio perché non mi merito un regalo simile. Cerco il modo di spiegargli, senza offenderlo, che lo inserirei nella lista dei normali; io lui l’ho sempre visto come una fonte di ispirazione più per le cose che dice, come le dice, la curiosità che ha verso il mondo, verso l’arte, la letteratura, ogni cosa può essere fonte alla quale abbeverarsi ma che le sue canzoni, tolte forse quattro, cinque, proprio non mi piacciono.

Apro gli occhi con le parole che mi girano in testa.

La pizza era molto buona ma evidentemente anche allucinogena.

Mi guardo intorno che è quasi l’alba.

Cerco la bottiglia dell’acqua ai piedi del letto, ma non la trovo.

Esco per andare in cucina, intanto annuso l’aria che sa di mare, di Africa, di posti esotici lontani che l’essere umano desidererebbe visitare ma sono ancora nascosti sul planetario.

Sento in lontananza dei gatti che litigano.

A parte loro tutto sembra sospeso. Manca poco prima che il sole salga a illuminare tutto.

Piccoli attimi in bilico tra la fine di un giorno e l’inizio di uno nuovo.

Come quei metri di terreno di nessuno che separano due stati, acque internazionali, minuti che non hanno un proprietario. Un tempo pirata.

Terminò di suonare il sassofono come ogni notte.

Tra il fumo delle sigarette e gli applausi delle poche persone tra il pubblico, scese dal palco con l’incertezza di chi ha il passo consumato dagli anni.

Dopo l’ultimo gradino, si arrestò all’improvviso, insicuro sulla direzione da prendere.

Grant, come sempre, gli venne incontro.

Si conoscevano da anni. Avevano iniziato a suonare insieme, poi il talento decise chi dovesse proseguire e chi no. Un anno dopo aprì quel locale.

Julius invece girò il mondo almeno cinque volte grazie al suo modo unico di accarezzare i tasti del sax. Non volle mai incidere nulla né trasferire su carta una nota: era convinto che la musica per essere pura dovesse essere suonata e ascoltata dal vivo. Soprattutto il jazz. Specialmente il suo jazz.

Si sparse la voce che alimentò la leggenda: tutti volevano vivere l’esperienza di ascoltarlo.

In molti provarono a registrare alcuni suoi concerti per tornare a casa con un souvenir e tentare di ripetere il viaggio. Altri misero in vendita dei bootleg masterizzati su CD.

La situazione stava perdendo il controllo. Poche settimane furono sufficienti e il pubblico iniziò a essere perquisito all’ingresso dei locali, per evitare che altri episodi del genere si verificassero.

Gli anni, i chilometri e la vita stropicciata consumarono prematuramente la custodia, lasciando però intatto il suo prezioso contenuto, persino migliorandolo.

Julius in quella che potrebbe essere definita l’ultima fase della vita, decise di chiudere le tournée, prendere in affitto un appartamento vicino al locale di Grant e suonare solo lì. Quando se la sentiva, quando ne aveva voglia.

Ed era vigliacco il modo in cui il tempo gli stesse sottraendo sempre più memoria. Ricordo dopo ricordo sparivano attimi di vita vissuta, facce, nomi, luoghi che aveva visitato e artisti con cui aveva suonato. Ma la musica, quella era rimasta cristallina. Ogni nota non scritta era salda e perfettamente ordinata nella sua testa, protetta da una barriera impenetrabile.

Dopo l’ultimo gradino, fermo immobile, sapeva che doveva attendere l’arrivo di Grant e con lui le informazioni necessarie per proseguire.

E come ogni sera, Grant, gli consegnava lo stesso biglietto. Al suo interno, le indicazioni per tornare a casa, la chiave del portone, della porta di ingresso e la richiesta di appoggiare quel biglietto sul comodino, in modo da ritrovarlo la mattina seguente e sapere in che luogo fosse, così da non spaventarsi, e il numero di telefono da chiamare in caso di emergenza.

Julius come ogni sera sorrise. Uno di quei sorrisi rinfrancati, di quando tutto torna ad avere senso e non ci sentiamo più impauriti e soli.

Prima di andare bevvero al bancone il solito dito di Scotch per rilassare i pensieri e la custodia di tutto quel talento.

Non si dissero nulla. La loro intesa con gli anni aveva raggiunto una tale perfezione, da non richiedere più l’utilizzo di parole. Erano sufficienti piccoli cenni e qualche sguardo. L’alfabeto lo lasciavano agli altri. Il loro era un linguaggio privilegiato.

Sdraiato sotto al sole osservo le scie chimiche degli aerei comporre una griglia e gioco a Tris con Dio. Lui, sebbene possa, mi lascia vincere. È sportivo, penso.

Ieri notte ho scritto qualcosa, giusto un inizio appena accennato che non ha tracciato nessun percorso. Penso di perdere tempo.

Per molti anni ho pensato che annoiarsi significasse fare un torto alla vita. Essere sempre impegnati, mi dicevo, allontana il principio stesso del fallimento, che esiste solo per chi non prova. Una cosa che non funziona non è un fallimento, ma un tentativo andato male. Ora credo che non volessi lasciare degli spazi vuoti nella mia vita, per non permettermi di guardarci attraverso e scoprire che ero insoddisfatto di me, di ciò che sarei potuto essere e non sono, di ciò che vedevo nelle proiezioni degli altri e in cui non mi ritrovavo. Delle aspettative che derivavano probabilmente da ciò che altri volevano vedere in me, non trovandolo in loro.

Un punto fisso, irremovibile. Uno scoglio che resiste alle maree, ai mutamenti climatici: tutto può cambiare intorno, ma lui rimane come unica certezza.

Quando sono cambiato, ho visto nei loro occhi un velo di delusione.

Non sei più quello di prima. Sei cambiato. Prima eri diverso.

Per tanto tempo ho interpretato quelle frasi come una sconfitta nei loro confronti; una fiducia mal ripagata. Poi, crescendo, ho cambiato il punto di vista scoprendo che il loro sguardo non era di delusione nei miei confronti, ma di preoccupazione verso loro stessi.

Lo scoglio si era mosso. Era diventato altro. Avevano perso un punto di riferimento. La mia disponibilità non era più garantita a prescindere.

La mia amicizia non era più a titolo gratuito.

Non più esserci nonostante tutto.

Cambiare è una cosa che so fare bene. Essere inafferrabile forse quella che so fare meglio.

Una volta Anita, mi ha fatto uno dei complimenti più belli che abbia mai ricevuto; mi ha detto semplicemente: tu sai stare al mondo.

Una frase semplice, ma nella quale mi ci rivedo. Nonostante sia il mio peggior nemico, so che qualunque cosa accada riuscirò sempre a farcela.

E sono convinto che ce la farei molto più facilmente se solo riuscissi a mettere da parte la paura. Il non sapere che accadrà, l’incertezza nel dopo se la lascio correre finisce per consumarmi; non esiste differenza di emergenza.

Tutto ha troppo senso o non lo ha niente. Nessuna via di mezzo.

Paola me lo ripete sempre, con la pazienza che solo lei ha con me – quando io invece mi prenderei a mattonate se mi vedessi da fuori – che le cose si fanno un passo la volta e che i problemi veri sono altri. La cosa che mi fa incazzare è che ha ragione e lo so ovviamente, ma quell’altro che vive dentro me non si lascia convincere e quando abbasso le difese, ne approfitta.

Mi guardo riflesso nella tazza di caffè e non mi riconosco.

C’è rimedio a questa discrepanza?

Si è rialzato il vento bollente africano e ho bisogno di modernità.

Mi sposto verso il centro abitato in cerca di cibo, tipo gli animali in uno di quei documentari del National Geographic; loro sorretti dalle zampe, io dalle quattro ruote di una Seicento che già alle dieci di mattina è un forno.

Tra automobili di immatricolazioni incerte, consumi eccessivi e revisioni improbabili, noto l’edificio del Comune, bello, moderno, con le sue due automobili di servizio elettriche parcheggiate fuori e avverto palpabile la contraddizione.

Occorre dare il buon esempio, anche quando sai già che non servirà a nulla?

Senza cercare la risposta mi dirigo verso la pasticceria della piccola piazza, con i posti a sedere all’esterno già occupati dai turisti. Io però sono in cerca di freddo chimico e mi metto in coda per sedermi dentro. L’aria condizionata deve essere stato uno dei regali del diavolo all’umanità: qualcosa di terribilmente nocivo, ma al tempo stesso impossibile da evitare.

Potrebbe essere utilizzato con parsimonia, ma il Demonio sapeva che noi umani, se lasciati liberi, ignoriamo il senso della misura e tendiamo a portare tutto all’eccesso.

Il risultato di tale ragionamento è stato messo in pratica in questo piccolo spazio: fuori Africa, dentro Siberia. L’escursione termica mi ghiaccia il sudore sulla fronte in cinque secondi e per un attimo vacillo. Prendo posto a un tavolino tondo giusto in fondo alla stanza accanto al frigo delle bibite. Vorrei solo bere, ma poi penso che mi pentirò di non avere assaggiato qualcosa, allora scelgo una perfetta brioche e una crema fredda al caffè. Lo zucchero raffinato credo rientri sempre nei doni del Diavolo e della quasi impossibilità dell’essere umano nel dosarlo con parsimonia di cui sopra. Però cazzo se è buona. Ne ordino una seconda, mentre osservo la gente che entra ed esce in un continuo scambio di facce, voci, accenti, dialetti, abiti, divise. Ognuno con una vita, un sogno mai realizzato, un dolore da sopportare.

Mi chiedo chi siano, cosa facciano, chi volevano essere da bambini e soprattutto quando hanno lasciato che la vita dirottasse i loro piani. Col freddo si ragiona meglio e mi passano per la testa alcune idee interessanti che potrei scrivere. Dovrei scrivere in realtà prima che sia troppo tardi, ma al terzo sorso della crema al caffè, mi godo il momento e tutto sfuma.

Al ritorno a casa faccio quello che non avrei mai dovuto fare: prendere in mano un libro.

Ricordo a me stesso che sono qui per scrivere, non certo per leggere cose scritte da altri.

Però da un po’ di tempo a questa parte cerco di essere meno severo con me stesso, provare la strada dell’indulgenza, così cedo e inizio L’avversario di Carrère.

Per me lui rappresenta sempre una sfida. Ogni volta che finisco un suo romanzo ripeto a me stesso che quello era l’ultimo, che è troppo crudo, troppo doloroso, che non si può rimanere giorni interi con sensazioni negative addosso che non sono nemmeno tue e stati d’animo che non ti appartengono.

Poi, sistematicamente, mi rendo conto che quelle sensazioni sono anche le mie, appartengono all’umanità intera, come una seduta di psicanalisi intensa che lascia dei frammenti difficili da espellere. Lui semplicemente ha il coraggio e gli strumenti per spiegarmi emozioni da cui rifuggo per difesa. A nessuno piace il dolore, anche quando è inevitabile. Carrère me lo racconta senza esagerare, senza aggiungere nulla di pirotecnico, ma con una chiarezza e semplicità che restano per giorni.

E sento la necessità di iniziarne uno nuovo.

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere.

Ogni volta che sento pronunciare questa frase mi ritorna in mente la prima volta che la lessi. Ricordo esattamente il dove, il come, il chi, ma non il quando. Almeno non con così tanta precisione. Era il messaggio su un biglietto di auguri per il mio compleanno.

Mi fosse capitato qualche anno fa, non mi avrebbe colpito così tanto. A inciderlo con la punta di una lama affilata sulla corteccia della mia memoria furono il resto dei particolari.

Quella frase era scritta a mano con una calligrafia incerta e altalenante, come quella di una bambina. E infatti si trattava di una bambina. Marta, mia compagna delle elementari.

Io non so che fine abbia fatto, sicuramente non si ricorderà nemmeno quell’episodio, ma io sì. Dannatamente vivo e vegeto nella mia testa, a tal punto che ogni volta che lo sento pronunciare in una serie TV, lo incontro tra le pagine di un libro o altrove, mi ritorna a galla l’episodio.

Altro aspetto, un po’ inquietante: è la classica frase che ripetono tutti quelli che si stanno disintossicando dai loro demoni, liquidi o in polvere è ininfluente.

Lo so che è un aforisma pensato per altro, ma quando la sento, vedo un centro di recupero per tossicodipendenti che raccontano i loro disagi e poi la faccia di Marta che la scrive a mano dentro un biglietto d’auguri per il mio compleanno, me lo porge e io mi domando solo: perché?

Ma soprattutto, come mai mi è tornato in mente all’improvviso questo ricordo?

Questo caldo inizia seriamente a danneggiarmi.

Ho trascorso la seconda notte di fila senza chiudere occhio.

Anzi, ce l’avevo quasi fatta. L’assenza totale di vento mi ha costretto a rimanere all’aperto. Credevo sarebbe stata una buona soluzione. Ho preso il cuscino, mi sono steso sulla sdraio e reclinato lo schienale, in attesa di potermi addormentare. Poi è arrivato il buio, non quello della città che definiamo buio solo perché non c’è il sole. Quello per cui hanno inventato il termine millenni dietro a noi. Il buio totale, il nero abisso che ha le stelle come unica fonte luminosa.

Lì la mia confidenza con la natura ha iniziato a vacillare, la mente si è lasciata impadronire lentamente dalla suggestione eccetera eccetera. Poi c’era anche la gatta che ovviamente se ne fotteva altamente dell’assenza di luce e girava come nulla fosse. Lei però non poteva sapere che io non vedevo un cazzo e che se mi fosse saltata addosso all’improvviso per le coccole a me sarebbe venuto un colpo e ci sarei morto su quell’ isola di merda.

Lei non lo sapeva, graziosa felina, ma la mia mente sì, lo ha trasmesso al resto del corpo mandandolo in allerta e comunicando alla mano destra di afferrare il telefono, accendere la torcia e puntarla un po’ ovunque come il fascio letale di un’arma tremenda.

Il mio cervello ha creduto di elaborare l’immagine di mostri esotici pronti ad aggredirmi o zombie affamati, insomma brutte cose, invece la luce ha illuminato solo la gatta seduta sui gradini di pietra mentre si leccava le zampe. Mi ha guardato con gli occhi catarifrangenti, io come si guarda per l’ultima volta ciò che ti ucciderà, ho capito di essere un idiota e sono rientrato in casa.

Dicevo che ero quasi riuscito ad addormentarmi, dopo aver cambiato mille posizioni sul letto, fino a invertire testa e piedi perché credevo di aver captato un leggero refolo d’aria. Il sole stava ormai lentamente sorgendo io invece, distrutto e sudato, stavo per addormentarmi quando due urla graffiate e lancinanti mi hanno riportato nel qui e ora.

Ho sempre pensato che i gatti siano il collegamento terreno con gli inferi. Letteralmente una catfight sul portico, a un metro dal mio letto. Non ieri, non tra un’ora, ma esattamente nel momento in cui stavo per addormentarmi.

Incazzato ho cercato di sedare la rissa con un sonoro shhhhhh e un paio di battute di mano che non hanno risolto nulla se non farmi sentire, di nuovo, un idiota.

Mi sono ributtato sul letto cercando di smaltire lo spavento.

Una manciata di tempo dopo ho riaperto gli occhi. Il sole era già in cielo. Di dormire non se ne parlava, tanto valeva andare a fare colazione.

Il benvenuto al nuovo giorno è stato uno stronzo iconograficamente perfetto, lasciatomi dal gatto maschio come scherno su uno dei cuscini appoggiati sopra al muretto.

Meglio di così non si poteva iniziare.

Bevo dell’acqua, anche se sembra che l’effetto che dà al mio corpo sia inesistente; l’avessi gettata a terra non avrebbe cambiato la situazione.

Fisso l’orizzonte catatonico, mentre pensieri vari seguono le traiettorie delle mosche.

Mi decido a vestirmi e andare tra la gente.

Percorro la stessa strada, passando davanti al centro vaccinazioni dell’isola e mi rendo conto che le voci che girano su l’elevata percentuale di no-vax sia vera: le due porte di ingresso sono state utilizzate come estremità alle quali appendere delle corde e stenderci dei panni ad asciugare.

Rifaccio benzina al secondo distributore, non capendo perché al primo ci sia sempre una coda lunga e immobile. I cartelli col prezzo al litro hanno ancora i numeri stampati su targhette di metallo che vanno a comporre a mano la cifra.

Come se qui la digitalizzazione venisse vista con circospezione e per la prima volta non vedo la romantica nostalgia dell’analogico, solo un antico sapore in bocca che sa di ruggine.

Taglio la grande piazza per raggiungere la solita pasticceria in cerca di freddo artificiale e zuccheri raffinati. Attraverso il vetro, l’enorme chiesa grigia impalla il porto e il mare.

C’è una leggera brezza che sposta le cime delle palme. Da qua dentro sembra bellissimo, ma so che l’effetto è dato dall’aria condizionata. Fuori è un forno a cielo aperto, ma decido di tenere per mano l’illusione e mi lascio coccolare dalla sensazione che provoca.

Di solito tutte le chiese contemporanee sono un aborto edilizio, questa invece ha una sua personalità: un parallelepipedo brutalista in cemento perfettamente incastrato tra la simmetria di due palme. Non mi trasmette nulla di sacro, ma di imponente sì. Se fossi Dio e volessi creare un luogo che proteggesse e al tempo stesso facesse paura, lo vorrei esattamente così.

Fuori si sta celebrando un funerale. Penso a quanto caldo debbano provare quelle persone e che non ci sia limite al patimento.

Un ragazzo in abito scuro scende dal carro funebre e apre il retro.

I pensieri che prima seguivano le traiettorie delle mosche qui producono effetti immediati e mi ritorna in mente l’estate infinita in cui assieme a Luca incontrammo Andrea Stefanutto, ribattezzato da noi Il Re dei morti.

Sarebbe bello se si potesse ingoiare una pillola, ritornare in sogno a un ricordo preciso e viverci per l’intera durata del sonno. Qualcosa di lucido, vivo, solo per vedere con occhi contemporanei momenti passati che non sono mai come ce li ricordiamo. Perché la memoria è indulgente, col tempo smussa alcuni angoli, lasciando il centro dei ricordi perfettamente trasportabile negli anni.

Non so che anno fosse, ma so perfettamente che quella fu l’estate più lunga e determinante della mia vita.

Di solito trascorrevo a Caorle solo il mese di luglio e avevo perciò una compagnia di villeggianti come me che rimaneva per lo stesso periodo. In quella occasione rimasi per la prima volta anche per tutto il mese di agosto e fui costretto, mio malgrado, a conoscere nuove persone tra cui Luca. Erano giornate lunghissime nelle quali si poteva fare tutto, ma tutto era già stato fatto, eppure la noia non era contemplata. Giornate che iniziavano la mattina in spiaggia e a volte terminavano quando il nuovo sole stava per sorgere. Non so cosa facessimo per riempire tutte quelle ore, ma funzionava sempre.

Andrea lo conoscevo già di vista perché tra i vari lavori aiutava in spiaggia come bagnino.

Ma quell’anno diventammo amici. Spesso nei momenti di blackout creativo prendeva la sua Megane Scénic blu cartello stradale e andavamo al Centro commerciale di San Donà dove non c’era chissà cosa, ma del tempo veniva occupato in qualche negozio, al McDonald’s e sulle statali per andare e tornare. Mi ricordo che aveva un modo tutto suo di stare alla guida: teneva lo schienale molto reclinato non toccandolo mai con la schiena. Diceva perché gli dava fastidio facendogli caldo. Io non capivo come facesse a rimanere in quella posizione contratta anche per ore. Ma sosteneva di essere comodo così.

Poi persi le sue tracce per qualche giorno. Quando riapparve in spiaggia con qualche graffio, seppi che una notte al rientro a casa, perse il controllo della macchina all’altezza di Duilio, poco prima del ponte che attraversa il canale. La strada in quel punto curvava, il suo sterzo no e il guardrail attutì l’impatto nonostante la velocità.

Gli accadde qualche mese prima con la moto: perse il controllo, scivolò lungo una strada secondaria, ma riuscì a risalire in sella e nessuno vide nulla. Qui invece la macchina era distrutta, air bag e protezioni evitarono che finisse in acqua, ma non l’intervento della Polizia e dell’alcoltest.

Nel giro di pochi istanti, si ritrovò senza auto, senza patente e a trascorrere agosto a bere succo alla pera in attesa di rifare l’esame.

Ci si muoveva quindi in bicicletta.

Scoprimmo poi che il lavoro come bagnino non era l’unico: la sua famiglia aveva anche una ditta di pulizie e una di pompe funebri nella quale il suo ruolo era nella guida del carro funebre durante le cerimonie e, soprattutto, nel lavaggio delle salme.

L’interesse per noi fu totale. Ci raccontò molti particolari sulla conservazione dei cadaveri una volta recuperati, sul modo di truccarli, vestirli e renderli più vivi quando le cerimonie prevedevano la bara aperta. Gli chiesi quanto fosse difficile per lui gestire tutto questo.

Sono morti, non sono più degli esseri viventi, sono come cose. Basta trattarli come cose.

Non mi aveva convinto, ma accettai la risposta perché era una buona risposta.

Volevamo saperne di più e così una sera andammo al capannone dove lavorava con suo padre. Non era un tipo tecnologico, ma voleva scaricare musica da e-Mule senza sapere come fare. Barattammo le due cose: noi gli avremmo insegnato tutto in quel campo, lui ci avrebbe mostrato il suo mondo.

E mentre era in download qualche album di musica House e in sottofondo suonava una compilation di Supalova, Andrea ci mostrava il piccolo showroom con le bare a catalogo disposte come auto in un concessionario, poi il catalogo con le varie opzioni, velluti, legni, cromature, laccature. Tutte le personalizzazioni possibili.

Quello fu solo uno dei mille ricordi di un’estate infinita e fondamentale della mia vita. E mi piacerebbe poterla rivivere in sogno per riassaporarne i momenti.

Altro che metaverso del cazzo.

Capita che a manciate poco frequenti, mi ritrovi a essere agganciato a un ricordo esploso da una foto, una canzone, un nome e questo innesco mi faccia partire per un viaggio molto spesso curativo.

Gran parte della mia adolescenza è stata cosparsa da una creatività genuina.

Dopo cena mi chiudevo in camera e illuminato da un faretto pinzato ad una mensola, scrivevo, disegnavo, provavo a elaborare delle idee ascoltando musica per ore. Sempre gli stessi due, tre CD a rotazione. Non avevo un pubblico, non c’era fretta, non esistevano i social e internet stava nascendo in quegli anni. Con gli altri dopo l’ultima ora di lezione, prendevamo la 95, io li seguivo anche in metro nonostante casa fosse lontana una sola fermata, ci salutavamo e poi silenzio stampa fino al giorno seguente. L’unico modo per rimanere in contatto erano gli SMS. Essere connessi era un termine a noi sconosciuto.

Tutto quello che facevo, lo facevo per me e per me soltanto. Per soddisfare una mia urgenza, come oggi del resto, ma senza la necessità di doverlo condividere alla ricerca di un’approvazione esterna, quasi di una conferma. L’accettazione degli altri è la malattia e la cura dell’umanità. Ed è sempre più difficile scappare da automatismi che ti richiedono la diffusione a macchia di ogni aspetto della tua vita, dei posti in cui vai, i ristoranti in cui ceni, i locali che frequenti, i vestiti che acquisti, le mostre che visiti. Come se postandolo diventasse reale. Un controsenso in termini.

E poi le tue opinioni su ogni fatto accaduto o di cui si sta parlando molto ed è quasi un obbligo morale sapere tutto, anche se molto di ciò che leggi non ti interessa e, spesso, non lo è anche in senso assoluto.

Ti viene chiesto di indignarti per cose di cui la maggior parte delle persone che segui si indignano e non sai perché lo fanno, ma lo fanno e, magari, per un attimo pensi che loro stiano sbagliando, che la tua opinione vada nella direzione opposta e contraria e vorresti scriverlo, che tu non la pensi così, che non è vero, che non si sono informati e che si sbagliano. Ma poi ti fermi. Rifletti, respiri. E inizi a pensare che forse hanno ragione loro. Che probabilmente non hai letto bene la notizia. Quindi la leggi, la rileggi per sicurezza prendendola da fonti diverse.

E, no, hai ragione tu, sono gli altri che stanno facendo casino per niente e vuoi dirlo a tutti. Stai per pubblicare la storia che nel frattempo hai salvato per non doverla riscrivere daccapo, ma quando la rileggi per l’ultima volta in cerca di strafalcioni, ti fermi di nuovo. Ti domandi cosa potrebbe capitare una volta fatto il bastian contrario. Pensi all’ipotesi che uno dei tanti che la pensa diversamente risponda a quella storia domandandoti spiegazioni. E tu che non sei un vigliacco non starai zitto e quella risposta gliela darai, articolandola, cercando termini corretti, grammaticalmente perfetti e usando toni ineccepibili, tra il pacato e l’affilato. Ma poi magari, questa persona ti risponderà a sua volta cercando la rissa verbale, come spesso succede e allora tu ti incazzerai e risponderai a dovere, senza scendere al suo livello, ma levando di torno molti vocaboli eruditi, preferendo una direzione più puntuale e comprensibile. Finirà con un’ultima sua risposta in cui ti offenderà platealmente, tu lo manderai a cagare, lo bloccherai e lancerai il telefono sul divano con rabbia, realizzando che hai appena litigato con uno sconosciuto che non vedeva l’ora di fare baruffa per un argomento che non ritenevi importante, che ti ha fatto perdere tempo inutilmente e che ti ha lasciato una rabbia in corpo alimentata ancora di più dalla consapevolezza di ciò che è appena capitato e che si poteva evitare.

Quindi deciderai di non pubblicare nulla, ché anche chissenefrega, cancellerai la storia definitivamente e tornerai alla tua vita.

Fino alla prossima notizia, la prossima storia, la prossima polemica sterile di cui avresti fatto volentieri a meno. Perché in questa strana epoca che comprenderemo forse tra cinquant’anni tutto viene considerato importante, urgente, indispensabile, senza un ordine gerarchico, privo di qualunque etichetta che lo cataloghi. E senza accorgerci siamo passati dall’andare ai concerti e guardare il concerto, all’andare ai concerti e guardarli attraverso lo schermo del telefono.

A fotografare i cibi nei piatti e quasi sentirsi sazi già così. A credere che uno valga uno e che tutti i pareri debbano essere ascoltati e valutati.

E invece no. Semplicemente perché se fosse così, saremmo ancora a decidere se il fuoco e la ruota siano o meno utili.

Quando ho questi pensieri mi sento un vecchio bacchettone che si crogiola all’ombra del si stava meglio prima e un po’ mi vergogno, ma sono incastrato anche io in questo gioco e lo sforzo per evitare che il dito prema il tasto pubblica dopo aver fatto una foto che mi piace o una illustrazione di cui sono soddisfatto, o scritto qualcosa che ritengo valida, è molto forte. Spesso ci casco. Altre volte riesco a evitare, salvandomi.

Non c’è nulla di male mi dico – e probabilmente è così – ma il pensiero che quella cosa verrà vista da molte persone, anche per caso, inevitabilmente non mi esclude da eventuali giudizi e tutto ciò condiziona il flusso naturale del suo concepimento.

Vorrei provare a tornare allo stato d’animo di quella cameretta e fare solo ciò che mi dà veramente soddisfazione. Senza un ritorno. Senza un pubblico sconosciuto. Senza possibili commenti superflui o correzioni preventive per evitarli.

Senza premeditazione. Solo la libertà di creare.

Perché quando cresci capisci che la vita è sempre meno divertimento e sempre più doveri.

Se lo si sottrae anche dai pochi angoli in cui è rimasto, cosa resta?

Riapro gli occhi che è buio, devo essere crollato dopo l’ultimo pensiero in testa. Non ho bene la percezione di quanto tempo sia trascorso. Ho dormito come un sasso, ma per stanchezza non per volontà.

Sono improvvisamente nervoso e arrabbiato principalmente con me stesso. Sono venuto qui per un motivo e l’ho mancato a pieno. Rifletto sulla poca indulgenza che ho di me, dei miei errori. Per un attimo mi ritorna in mente un meme che mi aveva colpito: una accanto all’altra due immagini identiche della Terra vista dallo spazio e sotto due scritte, a sinistra la Terra prima del tuo errore e a destra la Terra dopo il tuo errore.

Quanta presunzione nel credere che i propri problemi siano gli unici a essere davvero importanti; errori insignificanti dai quali crediamo, o ci fanno credere, dipendano le sorti dell’intera umanità.

Ho imparato con gli anni a difendermi da questi attacchi improvvisi, anche se ho ancora molta strada da fare. Anche ora, ripensando a quello stupido meme un po’ mi tranquillizzo, ma resta la sensazione di sconfitta. Mi sento in trappola e sono convinto ormai da giorni che isolarmi non sia stata una buona idea. Solo ora però finalmente lo ammetto a me stesso. Devo prendere una decisione e lo devo fare in fretta, perché domani è venerdì e gli aerei qui arrivano e partono solo il sabato. Se non mi sbrigo sarò costretto a trascorrere una seconda lunghissima settimana. Telefono al call center di Alitalia che ovviamente non risponde. Online non c’è modo di modificare il biglietto aereo e l’unica soluzione sarà quella di andare direttamente all’aeroporto.

Mi sale la fretta e vorrei fosse già domani.

Salgo sul tetto con l’ultima birra rimasta a contare le stelle.

Non sopporto il caldo afoso, non avere via di uscita, dipendere dagli altri, essere deluso dagli altri, deludere me stesso. Non sopporto l’ignoranza, le persone che la giustificano dicendo che non hanno potuto studiare, quelli che la associano alla schiettezza. Non sopporto i bambini che cantano nei cori, né i bambini nelle pubblicità che fanno i sapientoni, scimmiottando gli adulti, sembrando dei nani arroganti. Non sopporto la cucina vegana che non sa di nulla, che vuole distaccarsi dalle altre cucine, ma che invece vorrebbe tanto essere come loro. Non sopporto quelli che chiedono prima di ogni frase posso dire una cosa? Non sopporto chi si impiccia degli affari miei credendo di essere solo una persona curiosa. Non sopporto l’asterisco alla fine dei sostantivi di genere. Di chi non è più lui o lei, ma loro, noi essi e che anziché semplificare un’idea anche giusta in partenza, ha complicato tutto. Non sopporto i dibattiti continui attorno a questo tema. Non sopporto l’accanimento degli organi di informazione su una notizia che occupa la prima pagina di ogni giornale e telegiornale per poi dimenticarsela quando non tira più. Non sopporto i moralismi, chi vuole darti per forza un consiglio anche se non richiesto. Le opinioni gratuite. Chi dice di saperla lunga sulla vita, ma alla fine non ha mai combinato niente. Non sopporto chi vive con qualcuno per comodità, per convenienza. Non sopporto le penne lisce. I Poke. Le mode del momento. I balletti su TikTok e, peggio, i vecchi che fanno i giovani su TikTok. Non sopporto chi si lamenta per attirare l’attenzione. Non sopporto chi parla ad alta voce e poi ti guarda male perché segui la sua conversazione. Non sopporto chi parla solo di problemi, malattie, morti. Non sopporto la ripetizione meccanica di un gesto e ancora meno, la ripetizione meccanica di un errore. Non sopporto la politica e chi la fa. Non sopporto la matematica, l’algebra, i vini Orange, i locali monotematici che aprono ogni settimana a Milano che cucinano solo spaghetti, solo tacos, solo burrito, solo panini al prosciutto e poi spariscono dopo sei mesi domandandosi pure perché. Non sopporto la moda, chi lavora nella moda, chi crede che apparire sia tutto. Chi vuole essere visto e si concia come un pappagallo al carnevale di Rio. Non sopporto più scrivere e non sopporto nemmeno me stesso in questo momento.

Ho gli occhi aperti da ben prima della sveglia.

Ripercorro la strada verso l’aeroporto con uno scopo ben preciso e mi sento meglio. Parcheggio l’auto dove capita, imitando gli indigeni.

Dall’ingresso, delle casse audio trasmettono ininterrottamente a un volume fastidioso versi registrati di falchi. Attraverso la porta scorrevole e sembra di essere entrato in una cella frigo. L’atrio è vuoto, al bar solo due persone vestite con i colori della compagnia aerea che chiacchierano con la ragazza dietro al bancone mentre sorseggiano il caffè.

Mi dirigo al desk e cerco di spiegare la situazione. La signora è molto gentile e le sue operazioni risultano molto lente, non per mancanza di impegno o conoscenza, ma per la tecnologia. Mi ritorna in bocca il sapore della ruggine. La vita è fatta di attese, mi dico. Sento alle mie spalle un rumore di passi e ruote di trolley. Due ragazze hanno un casino da sbrogliare e dallo sbuffo di una delle due, la sensazione è che lo vogliono sbrogliato in fretta. Mi chiedono se possono passare avanti. Accordato. Discutono su dei bagagli che vorrebbero venissero scaricati in una città diversa da quella segnata sul biglietto. Confabulano, si indispettiscono, accettano la risposta della signora dietro al vetro, si allontanano e le vedo sparire sulla scala mobile.

Riprendiamo il mio discorso da dove è stato interrotto.

Digitazioni veloci su tastiere pesanti, silenzi di un’era che non mi appartiene. Ritmi tranquilli dei quali vorrei fare parte.

Sento di nuovo gli stessi rumori di passi, ma non delle ruote del trolley.

Torna solo una delle due di prima, quella più irritata e irritante.

La faccio ripassare davanti anche se la mia pazienza inizia a scarseggiare. Discute con la signora, che prende il telefono, chiama qualcuno e le ripete che ha risolto tutto. Se ne va di nuovo e, nuovamente, la vedo sparire al piano superiore.

Mentre la signora riprende in braccio il mio problema, sostenendolo con forza materna, io mi arrangio concentrandomi su altro. Ma ho poco da guardare. Il bar ora è vuoto, qualche taxi scarica delle persone troppo abbronzate con in testa cappelli di paglia fuori misura. Un macchinario guidato da un inserviente sovrappeso lucida parti di un pavimento non calpestato.

Il rumore di una stampante ad aghi espelle il responso: posso tornare a casa l’indomani.

Solitamente chi rientra indossa una faccia triste e malinconica. Io ho invertito le maschere.

Esco trionfante e tutto mi appare diverso: il caldo torrido non ha alcun effetto. Il suono artificiale dei falchi è quasi piacevole. Decido di non rientrare a casa. Ho bisogno di un bagno, l’ultimo. Vado al Lago di Venere per chiudere quest’avventura.

Rimango per un tempo indefinito immerso in quell’acqua celeste che sgorga dal sottosuolo e, per ragioni naturali, sa di zolfo. Ma è bella, fresca, accogliente e mi va bene così. Perché la mia guerra privata è finita. Sono stato congedato e domani torno a casa.

A metà pomeriggio in preda alla felicità ho già preparato i bagagli, sistemato le ultime cose, avvisato Giovanni inventandomi una scusa credibile e accordandomi con lui su dove lasciare le chiavi. Ci vediamo per una birra e saluti vari. Mosso dalla felicità e dal caldo, mi bevo avidamente una Moretti gelata e mi ritrovo brillo senza un motivo apparente. Non ricordo quando è stata l’ultima volta che ho mangiato decentemente.

Raggiungo il piccolo supermercato al di là della piazza. Prendo lo stretto necessario per l’ultima cena, facendo ruotare tutto attorno ai fichi dell’albero che ho a casa e che mi mancheranno.

Acquisto anche un sacco di croccantini decenti per la gatta e sorrido perché mai avrei pensato di fare una cosa del genere.

Rientro guidando con la scioltezza che solo la leggerezza d’animo e un livello decente di alcool nel sangue riesce a donarti.

Faccio la quarta doccia della giornata, poi, ancora bagnato apparecchio alla buona il tavolo all’esterno, rabbocco la ciotola dei croccantini, mi stappo una birra e respiro a pieni polmoni. Il successo, per oggi, ha questo profumo. E a me basta.

All’alba lascio l’auto al deposito sperando che nessuno mi dica nulla circa il graffio dei giorni precedenti. Ovviamente l’unico che si era preoccupato, come spesso accade, sono io.

Raggiungo a piedi l’aeroporto, mi imbarco, salgo sull’aereo che è per metà vuoto e finisco di leggere Carrère. Al posto finestrino un ragazzo, rapito da un libro sulla produzione della birra. Si rientra a Milano.

Mi rendo conto di quanto abbia sofferto perché trovo il parcheggio dei taxi di Linate bellissimo. Ne prendo uno al volo e sono insolitamente loquace con l’autista. Sebbene manchino pochi giorni a ferragosto trovo la temperatura deliziosa. Tempo di appoggiare i bagagli, di una doccia al volo e di un cambio di vestiti e mi ributto fuori in cerca della metropoli e del benessere che può darti. Sembro un turista affamato di città.

Parcheggio la Jeep in centro, di spazio ne trovo in quantità e raggiungo a piedi Peck. Voglio tutti i cliché. Ordino vitello tonnato e patate arrosto come se non avessi mai mangiato nulla di tutto ciò.

Osservo i tavoli accanto e le persone che li occupano; studiare gli altri è il gioco che preferisco da sempre.

Sono due coppie avanti con gli anni, non saprei dire esattamente quanto, ma sicuramente sopra la sessantina. Marito e moglie divisi in due tavoli da due, una alla mia destra e una alla mia sinistra.

Quelli alla mia destra hanno terminato il pranzo e stanno chiacchierando amabilmente con il maitre. Usano un tono confidenziale, da habitué chiedendo notizie degli altri camerieri chiamandoli tutti col nome di battesimo. Chiudono col conto e la signora, come faceva mia zia per non farsi notare da mio zio, ha passa al maitre una banconota piegata nella mano a conchetta sussurrando – ma non abbastanza da non essere sentita – che erano per i ragazzi.

Poi se ne sono andati tra i saluti.

La coppia alla mia sinistra, invece, ha raggiunto il momento in cui occorre scegliere il dolce. La moglie si è buttata su uno dei nomi a scelta, il marito l’ho visto in difficoltà sulle descrizioni. Alla fine ha optato per la sfera di cioccolato ripiena di frutti esotici. Io penso che non l’avrei scelta e che forse lo ha fatto per chiudere la questione al più presto. Mentre termino il mio pasto con una necessaria scarpetta per raccogliere dal piatto l’ultima ombra di salsa, ordino un caffè.

Ripenso che fino a poche ore fa ero intrappolato su un’isola col rischio di rimanerci per un’altra settimana. Cerco di non darmi troppe colpe, che alla fine la situazione è stata risolta e che comunque rientro con cose in più da raccontare anche se non ho combinato nulla, né scritto niente di minimamente accettabile.

Mi alzo per pagare il conto mentre osservo il marito della coppia studiare il suo dolce, come la scimmia osserva il monolite.