So già a cosa stai pensando: è il classico titolo clickbait.

Però quello che ti racconterò tra poco è vero, tutto vero. Non ricordo con precisione il giorno e l’anno e la mente è brava ad addomesticare la memoria.

Però il nocciolo è intatto.

Gli episodi sono sostanzialmente tre; può essere che ce ne siano stati di più e dei quali non mi sono accorto. Eccoli in rigoroso ordine cronologico.

1.

La prima volta che ho sfiorato la morte è stata da bambino. Avrò avuto all’incirca otto anni.

Per tutto il periodo delle elementari trascorrevo il pomeriggio e una sera la settimana dai miei nonni materni. La consideravo la mia seconda casa. Sinceramente credo la considerassi la prima casa per la voglia che avevo di starci e per la tristezza che provavo quando dovevo tornare nella mia vera casa.

La scena si svolge in una unica stanza, il salotto. Luogo nel quale si esaurivano quasi tutte le attività della giornata. Per calarti meglio nella situazione faremo un piccolo gioco.

Immagina di essermi venuto a trovare: dal citofono ti apro il portone pigiando il tasto, tu fai i tre piani di scale a piedi perché non c’è l’ascensore, io ti accolgo sulla porta, ti anticipo leggermente lungo il corridoio, fino al disimpegno che fa da crocevia alle due stanze più il bagno.

Immagina ora di stare in piedi al posto della porta che dà sul salotto.

Seguimi attentamente con lo sguardo, è importante ai fini della storia.

Partiamo con la scansione dal lato destro dove troviamo, appoggiato alla parete lunga, il divano letto sul quale mia nonna faceva la pennica dopo pranzo e, quando rimanevo a dormire, io.

Sulla parete frontale appoggiato all’angolo destro, l’ingombrante televisore a tubo catodico sprovvisto di telecomando che ti costringe ad alzarti e pigiare il tasto numerico se vuoi cambiare canale.

Quando il fidato elettrodomestico, con il tempo, non rispose più ai comandi, mio nonno decise di non lasciarsi piegare dalla leva consumistica, escogitando un arnese allungabile con un pesetto di stagno all’estremità che gli permetteva di cambiare i canali a distanza creando un contatto solo se il piede a terra non fosse stato infilato in una calzatura di gomma.

In caso contrario la protezione non avrebbe permesso la magia. Stregoneria italiana anni ‘90.

Ad ogni modo.

Appena dopo il televisore ecco la finestra col balcone che affaccia sul cortile e, poco più in là, sul campo da calcio dell’oratorio nel quale feci catechismo, cresima comunione e tutte quelle cose necessarie per gli adulti, ma incomprensibili ai bambini.

Crescendo pensavo avrei cambiato idea, trovando delle risposte, ma evidentemente mi è rimasta la mente di un bambino poiché continuo a credere tutto quel tempo investito un enorme spreco di ore e opportunità.

Nella parete lunga di sinistra campeggia solenne il lungo mobile di legno marrone lucido con all’interno servizi di piatti mai usati, bottiglie di amaro e grappa mai aperte, corredi di tovaglie e tovaglioli ancora inamidati e altre cose.

A chiudere il perimetro una porta a vetri che separava quella stanza dal cucinotto ed eccoci ritornati al punto di partenza.

Al centro l’indimenticato tavolo tondo col panno verde perennemente installato sopra per ripararlo dai graffi, sotto al quale mi sdraiavo dopo pranzo a giocare e sopra al quale oltre alle colazioni, pranzi e cene, si facevano compiti, si giocava, disegnava e mio nonno utilizzava per fare la sua pennica del pomeriggio, stando seduto sulla sedia, appoggiandosi sulle braccia incrociate.

Un po’ come quando a scuola dicevi di avere il mal di testa prof e lui o lei ti faceva appoggiare la testa sul banco. Ecco, così.

Non so come facesse, ma sembrava comodo e a me pareva una cosa del tutto normale.

All’angolo tra la fine del mobile piattaia eccetera e l’inizio della porta a vetri del cucinotto c’è la nostra piccola area di interesse.

Parcheggiata per ogni tipo di evenienza ecco una sedia extra: dello stesso legno del mobile e del tavolo, con la seduta in finta pelle color caramella mou.

Nonostante avessi molte alternative scelsi senza un motivo valido proprio quell’angolo e proprio quella sedia come luogo preferito per i miei giochi. E quella sera, dopo cena, i piani non furono diversi tranne che per un piccolo particolare al momento insignificante.

Stavo inginocchiato a terra, usando la seduta come ripiano per il mio bellissimo elefante in gomma. Lo ritrovai dopo anni accatastato nel box in montagna assieme a una delle selezioni di giocattoli da salvare e non era proprio bellissimo. Diciamo che era decisamente fatto male. Ed è affascinante come gli stessi occhi a distanza di anni vedano cose in modo completamente diverso.

Ad ogni modo non ricordo quanto tempo trascorsi in quell’angolo.

Attorno a me si svolgevano le stesse attività ripetute ogni giorno: mia nonna sparecchiava la tavola apparendo e scomparendo dalla cucina; mio nonno si stava per fumare la sua sigaretta serale e la sigla del telegiornale faceva da sottofondo ad una classica cartolina italiana anni ‘90.

E qui vorrei davvero tanto dilungarmi con particolari succosi per fare salire l’attenzione e, con lei, l’ansia, come fanno quelli che scrivono bene. Ma la verità è che crediamo che le tragedie, le disgrazie, quelle cose che poi finiscono sui giornali o al TG delle venti debbano essere sempre epiche; roba che quando le leggi o le ascolti pensi di essere un miracolato, che quella cosa poteva capitare a te o a qualcuno a cui vuoi bene e un piccolo brivido ti corre leggero sulla schiena, senti di aver scampato un pericolo, rivaluti le priorità, magari la vita intera, l’importanza delle cose che hai anziché quelle che ti mancano.

Ripensi a ciò che hai sempre voluto fare, ma che hai rimandato per delle sciocchezze che tanto c’è tempo per farle e invece no, perché la voce del passante intervistato al telegiornale sembra aver sentito il tuo pensiero e ti risponde con un laconico la vita è breve lasciato andare così, come non riuscisse più a trattenere quelle parole. Vorrei davvero poter fare una cosa di questo tipo, credimi.

Ma ciò che accadde si svolse rapidamente e, ammetto, banalmente: mi alzai da terra col mio elefante bellissimo e bruttissimo, mi allontanai di qualche passo dall’angolo e dopo pochi secondi sentii alle mie spalle una rullata secca e rapida, poi polvere bianca.

Mi voltai.

Era franato il soffitto. Solo in quel punto e solo sopra la sedia rovinandola irrimediabilmente.

Non ricordo altro. Non ricordo le facce dei miei nonni, né le parole. Non ricordo nemmeno lo spavento che sicuramente provai.

Ma quella fu la prima volta che rischiai di morire realizzandolo solo in seguito.

2.

Sulla Smemoranda nuova, quella che avremmo usato l’anno successivo, a settembre, iniziavamo a scriverci all’inizio dell’estate. Come se non volessimo perdere tempo.

A turno la facevamo girare in un rituale tutto nostro.

La prendevi, ci scrivevi una dedica, una battuta, un insulto e poi la passavi ricevendo quella successiva.

Non erano tutte smemo, ma a noi non fregava nulla.

Era come un saluto di congedo e una promessa che ci saremmo rivisti pronti a raccontare aneddoti più o meno dopati per creare sconcerto e invidia. Perché alla fine siamo sempre maschi, per di più adolescenti.

La seconda volta che sfiorai la morte accorgendomene un attimo dopo fu nell’estate che mi portava dalla quarta alla quinta superiore, come se ingranassi la marcia del sorpasso nella vita.

Sorpasso che non so nemmeno se avvenne. Perché una delle cose che non ti raccontano di quegli anni confusi, ma che capisci solo dopo che ne sei uscito e voltandoti vedi solo una grande catasta di pensieri, ricordi, facce e timori, è che godevi di una libertà che difficilmente sarebbe tornata a trovarti.

Ora è chiaro che mi consideri più autonomo e in un certo senso libero, ma non ho più quella inconsapevolezza. La genuinità di cacciarmi in un guaio, dire o non dire qualcosa di giusto o sbagliato senza capirne la differenza.

Letteralmente nessuno di noi sapeva cosa avrebbe fatto tra cinque anni, ma nemmeno l’indomani se è per questo: eravamo nullafacenti che vivevano di espedienti emotivi.

Quell’estate convinsi i miei genitori a trascorrere una decina di giorni al lago da Ale.

Anche Sergio e Davide furono dei nostri e la maggior parte della crew era completa.

Mi ricordo che partii da Caorle con mio papà che rientrava in città per lavorare e mi portò al Camping Italia Lido: un posto che a distanza di anni riconsidero tremendo, ma a quell’età cosa vuoi che me ne fregasse.

Io ero lì per un solo motivo: convincere Silvia a mettersi con me.

Avevamo avuto un ottimo approccio la notte di capodanno, poi ci siamo visti qualche volta quando lei veniva con la sua compagnia a Milano o quando noi raggiungevamo Ale al lago, ma eravamo timidi, impacciati e decisamente poco spigliati quindi ogni volta l’imbarazzo superava di gran lunga il desiderio di stare insieme.

Ad ogni modo ero lì per capire una volta per tutte se lei si fosse messa con me oppure no.

La cosa interessante era che il suo ex, che aveva lasciato per me, anche se non avevamo ufficializzato nulla viveva lì e sapeva tutto.

In effetti forse ho schivato la morte due volte quell’estate senza saperlo.

Comunque.

Le giornate iniziavano nei quaranta gradi umidi della tenda montata in una specie di pinetina spelacchiata nella quale dormivo con Sergio e Davide poiché Ale godeva dei comfort della roulotte.

Uno dei ricordi più indelebili è la sensazione di perenne umidità data dal telo mare che in dieci giorni non si è mai asciugato.

Le attività procedevano con colazione da Ale, poi spiaggia fino a pranzo, poi altre cose che si fanno solitamente quando si è in vacanza tra amici, roba da eludere la noia stando insieme.

Fino alla cena e al dopocena quando, tutti pronti per fare colpo, ci preparavamo a sciabolate spray di Axe sparato ovunque e manciate di gel fino a quando i capelli non raggiungevano la consistenza del vetro soffiato.

Rei, un omone molto più grande di noi e, come tale, eroe indiscusso nazionale e mentore di tutti i giovani che transitavano da quelle parti, ci portava a una velocità illegale a bordo del suo Espace lungo la Statale del Sempione verso mete esotiche tipo il cinema – ricordo il Mission Impossible con la colonna sonora dei Limp Bizkit che girava in rotazione nei nostri walkman – o il bowling.

Le ragazze stavano per conto loro a parlare e ridacchiare, come si fa sempre da millenni a questa parte e a noi piaceva pensare che fossimo noi il centro dei loro discorsi. Vabeh.

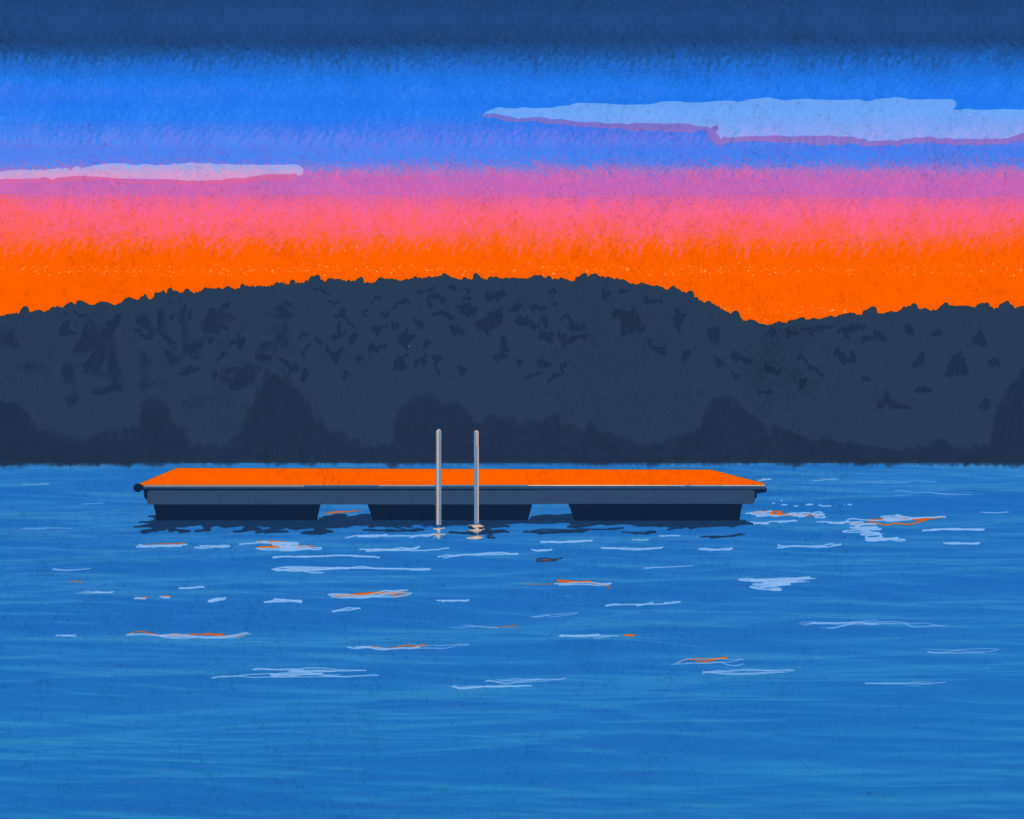

La seconda volta che sfiorai la morte fu sul finire della giornata, quella quando il sole cala dietro gli alberi, la luce si fa calda, ti senti confortato e in pace col mondo. Una fotografia perfetta di come dovrebbe essere la vita.

L’acqua del lago diventava oleosa, rifletteva gli ultimi raggi respingendoli al mittente.

Le famiglie coi bambini e le coppie di anziani rientravano per la cena lasciando lo spazio a noi che potevamo prendercelo senza chiedere permesso.

A pochi metri dalla riva la piattaforma dei tuffi galleggiava solenne pronta per essere cavalcata.

Grazie al fondale in discesa la si raggiungeva con poche bracciate, poi la breve scaletta, si recuperava l’equilibrio e ci si preparava per il tuffo.

Io attendevo il mio momento, pronto a sfoderare la bomba: un classico intramontabile.

Me la sono sempre cavata benissimo col nuoto e nell’acqua in generale mi trovo a mio agio, ma non ho mai avuto confidenza col tuffo di testa. In quel caso particolare mi fidavo ancora meno per paura di rimanere attorcigliato alle fitte alghe che crescevano sul fondale.

E quindi, che tuffo a bomba sia.

Breve rincorsa sulle mattonelle di plastica forate, baricentro basso per trattenere lo slancio, piede destro che si punta, il sinistro sul bordo a dare lo slancio finale aiutato dalla gamba destra a riporto e per un piccolo momento provi la sensazione del volo prima dell’atterraggio, sperando in quei pochi secondi di aver alzato più acqua possibile.

Ho ripetuto quelle manovre migliaia di volte, come del resto ogni bambino al mondo, tutte con esito più o meno soddisfacente – che poi non esiste un libretto di istruzioni per il tuffo a bomba quindi ognuno li fa come vuole e son tutti perfetti – quella precisa volta però non avevo considerato il dettaglio che spariglia la faccenda. Quello che in tutti i film dove a un certo punto il protagonista, che non vuole fare il colpo milionario che sistemerà tutti, dice questa sarà l’ultima volta e poi chiudo e tu, scuotendo un po’ la testa rassegnato, ti dici dentro eccolo lì perché sai che da quel momento in poi saranno solo disgrazie e finirà tutto in vacca.

Ecco, io non dissi questo, ma l’esito sarebbe potuto essere lo stesso. La confidenza del gesto stava per fregarmi.

All’ultimo passo, quello decisivo, appoggiai il piede sul bordo della piattaforma per darmi la spinta dimenticando che era di acciaio e per giunta bagnato, quindi scivoloso come nemmeno il ghiaccio.

In pratica quei dieci centimetri avevano l’aderenza del campo da gioco durante una partita di calcio saponato.

Riesco comunque a darmi una spinta sufficiente a lanciarmi in acqua, realizzo mentre sono in volo di aver perso l’equilibrio e che non sto andando in avanti, ma cadendo all’indietro.

D’istinto mi chiudo a riccio cercando di proteggermi la testa, ma non ci riesco.

L’ultima cosa che sento prima di toccare l’acqua è il bordo d’acciaio che mi sfiora i capelli.

Come il soffio del mio angelo custode che mi ha spostato di quel tanto necessario per evitare qualcosa di sicuramente spiacevole. Tipo la fine del film di cui sopra.

E così anche questa volta l’ho scampata.

Ah. Alla fine sì mi sono messo con Silvia, ma è durata pochissimo. Stare insieme a lei era diventata più una questione di principio che d’amore.

3.

Che poi la richiesta non era così esosa: sapevo che come prima macchina sarebbe servito un mezzo da battaglia perché già l’attenzione sarebbe stata sul non spegnerla, prendere le misure, evitare i pedoni, ricordarsi la corretta sequenza dei pedali.

Quindi marca e modello erano per me del tutto secondari.

Solo su un dettaglio avevo puntato leggermente i piedi: il colore.

Mi sarebbe andato bene anche verde Kiwi, ma non bianco.

Anche rosa Barbie. Ma non bianco.

Semmai anche azzurro puffo. Ma non bianco.

Mio papà trovò tramite amici e conoscenti una Polo CL del 1993, pochi kilometri, sempre tenuta in garage, usata per piccoli spostamenti quotidiani, tipo fare la spesa e poche altre cose, tagliandata, in condizioni più che accettabili e a un ottimo prezzo.

Per me andava benissimo. Ripeto, non avevo pretese, tranne che sul colore, quindi era ok.

Si chiuse l’affare e diventai proprietario della mia prima autovettura che mi dava libertà negli spostamenti e mi faceva entrare ufficialmente nell’età adulta.

Ero in possesso di una Volkswagen Polo CL annata 1993 ribattezzata amorevolmente il frigorifero. Mi chiedi il colore?

Non serve che risponda, ho omesso questa parte e capirai benissimo il motivo.

Era a posto, molto squadrata, dava il suo meglio nell’accelerazione da ferma, poi più nulla.

Servosterzo inesistente, portapacchi superfluo, sedili molli attraverso i quali potevi sentire i tubi d’acciaio, ma consumava poco. Unico dettaglio: la spia della riserva che non si accendeva, quindi non bisognava rischiare.

La lancetta infame però non andava fino in fondo, ma si fermava appena sotto la penultima tacca dandoti l’impressione che ci fosse ancora benzina. Io che in quel periodo ero studente universitario con decisamente pochi soldi, per quadrare i conti trattavo la questione rifornimento alla pari di un motorino: non più di cinque Euro la volta.

Il risultato fu rimanere a piedi in un paio di occasioni, con la necessità di aggiungere carburante con bottiglia di plastica e imbuto.

Con quell’auto feci un po’ di tutto, parcheggiandola ovunque, prendendo multe, solite cose di ordinaria amministrazione. Mi persi anche più volte riaccompagnando degli amici a fine serata in luoghi periferici mai visti. Ho nella mente un ricordo preciso.

Era già finita l’università. A quel tempo stavo iniziando a lavorare e diedi un passaggio a un mio collega non ricordo nemmeno dove, ma lontano, molto lontano anche se ancora in città.

Dopo molti incroci, controviali, altri incroci, entrammo nel complesso di case in cui viveva, di quelli residenziali dove ogni palazzo è uguale, così come le strade, i parcheggi e le vie attorno. Un labirinto di mattoni.

Ricordo che Manuel mi spiegò bene come ritornare sulla strada principale e in quel momento sono sicuro che capii tutto, ma una volta ripartito, complice la nebbia e quella leggerissima pioggerellina che complica tutto, ebbi il vuoto.

Un po’ come se mi fossi svegliato lì senza sapere come ci fossi arrivato.

Iniziai quindi a muovermi. Ci misi molto solo a uscire dal complesso abitativo – e credo che il termine complesso in quel caso significasse la complessità nell’orientarsi per chi non era del luogo – poi fui perso. Viali infiniti nella nebbia, semafori che lampeggiavano, nessuno altro per strada; nessun cartello. Mi fermai a consultare più volte il Tuttocittà che tenevo nel vano della portiera e quando credetti di essere riuscito a ricomporre il percorso, eccomi tornato al punto di partenza. Ero di nuovo sotto casa di Manuel.

A complicare il thriller psicologico di cui facevo parte, ovviamente, il serbatoio in riserva, ma senza sapere da quando. Cercavo quindi di tornare a casa e, contemporaneamente, un benzinaio. La botta di culo mi si presentò improvvisamente come tutte le botte di culo: vidi dei cartelli in fondo a una rotonda. Uno di questi recitava le due parole più romantiche e dolci che potessi leggere in quel momento: Linate e, poco sotto, Pavia.

Era la regola che noi in compagnia avevamo e che funzionava sempre: quando ti perdi, credo anche in Alaska, segui sempre per Linate o Pavia e tornerai a casa.

Trovarle entrambe mi sembrò un sogno.

La terza volta che sfiorai la morte accorgendomene soltanto in seguito però non fu quella.

Accadde improvvisamente, molto tempo prima, quando ero ancora studente.

Era stata una di quelle serate a metà settimana, quelle universitarie in cui entravi gratis nei locali fighi con il tesserino e un ingresso ridotto, tipo il mercoledì erasmus robe così.

Andava bene ai locali che facevano incassi oltre al weekend e a noi che eravamo belli arzilli.

Non ricordo da dove tornassi, ma sicuramente dal centro, quando ancora non esistevano ZTL, Area B, Area C, Area 51 e cazzate del genere.

Ricordo però perfettamente il luogo come fosse capitato due ore fa.

Anche qui, fu tutto veloce e, anche qui, la provvidenza ci mise la mano. Superai una piazza, nessuno in giro. Era primavera inoltrata, i finestrini abbassati, il volume dell’autoradio ad un livello necessario per mantenere l’euforia della serata appena trascorsa, la velocità sostenuta, ma non eccessiva.

Imbocco un vialone dritto per chilometri. Ogni trecento metri un semaforo a regolare l’incrocio che però a quell’ora lampeggiava d’arancione: via libera per tutti.

Ne passai uno, ne passai un altro.

All’arrivo del terzo ricordo mi distrassi giusto un paio di secondi per cambiare canzone o raccogliere il telefono che mi era scivolato dalla tasca, una sciocchezza che mi fece però rallentare il necessario.

Non la vidi nè arrivare, nè tantomeno sentii il rumore: un’auto a tutta velocità tagliò l’incrocio con i fari spenti. Come fosse in autostrada. Come fosse inseguita dall’apocalisse. Come l’unica creatura rimasta sulla terra. Come volesse farla finita portando con sé qualcuno.

Un attimo dopo mi accorsi contemporaneamente di ciò che era appena avvenuto e di ciò che sarebbe potuto accadere e rimasi fermo immobile in mezzo alla strada. Da solo. Con la musica che girava nell’abitacolo. Il motore acceso, illuminato a intermittenza dall’arancio dei semafori e nessuno con cui condividere quella cosa.